谱例1:《来吧,圣三一》的开头部分[65]

《来吧,圣三一》的实际音响比起它复杂的节拍组织看起来可能产生的效果要简单得多。首先会发现由不完全的长音符和短音符所造成的二分性节奏形态,而正是这一点使音乐充满新意。作曲者对于节拍组织的兴趣同样也导致了对于更小音符时值的更为规则性的处理。“不像皮埃尔·德·拉·克鲁瓦式的将短音符划分为多种不同时值的做法,我们在此发现短音符只相当于两个、三个或四个更小的音符由此造成的节奏连贯性是使这种音乐简朴迷人的重要原因。”[66]

其次,在《新艺术》论文中提及的以着色音符来指示节奏变化的记谱法新趋势,体现在前述具有强烈政治内涵的福韦尔经文歌《公鸡打鸣-在新的-纽玛》中,这一作品被归在菲利普·德·维特里的名下,很大程度上是因为他在《新艺术》论文中引用过这首作品,用来说明固定声部中红色音符的使用。按照维特里的说法,着色音符——无论是红色的还是以空符头替代黑色——可能有几种不同的含义。当然其最常见的意思,是指完全音符失去了其本来时值的三分之一——换言之,成了不完全的——由此造成了节拍关系的变化。这正是这首经文歌的固定声部所发生的状况,尽管对着色音符的用法是如此之新,以至于要附加一条解释来说明黑符头的长拍是完全的,红符头则是不完全的。而已经是不完全的短音符时值并不因着色而改变。[67]

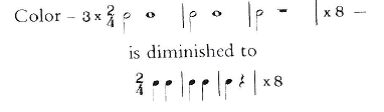

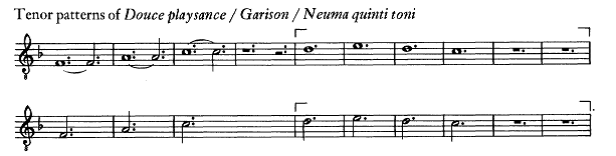

此外,由于节奏节拍的形态观念在14世纪初期的剧变,所引发的各种节奏手法上的实验性在这些经文歌中也表现得十分突出。如前述的《来吧,圣三一》中就出现了节奏音型减值反复的情形。这首等节奏经文歌的克勒经过了五音塔列亚的八次陈述,随后在克勒反复时,塔列亚的时值被缩减为均匀的短音符(后接一个短音休止符)。如此,塔列亚在2/4拍记谱中所占的不在是九小节,而是三小节。 [68]

谱例2:《来吧,圣三一》固定声部节奏型的减值[69]

当然,这些经文歌在其固定声部所运用的音高型和节奏型的周期性反复手法,使得维特里成为了“等节奏”(isorhythm)这一“新艺术”时期最具实验性的作曲技术的奠基人。[70]需要指出的是,等节奏技术不仅在西方音乐的作曲技法发展历程中是革命性的,而且相当于13世纪之前的多声部宗教仪式音乐,也具有强烈的“文人性”:由等节奏技术所造成的音乐作品的整体性、预构性和结构力,正体现了文人士大夫精美繁复的排他性艺术活动的本质。

有的学者认为,从维特里时代开始的、“新艺术”音乐对于作曲技法的实验性的追求,在西方音乐史上,只有20世纪的各种先锋派音乐能与之媲美。[71] 以至于“该世纪末的一些作曲家把新的节奏自由发展到几乎无法演奏的极端。”[72] 但和20世纪西方音乐中的实验性技法的产生的本质差异在于:这些14世纪多声音乐的创作者——其主体是维特里和马肖式的教士官僚文人——并非纯粹的形式主义者,他们大多将丰富的政治性内涵或宫廷爱情的主题与复杂新颖的作曲技巧(也包含诗歌创作技巧)结合在一起,从而使文学-音乐作品具有极端细腻敏感、欲言又止的贵族化审美特征。他们也并非像20世纪的先锋派音乐家那样具有明确的反传统意识或者赋予作品强烈的主观内容,而更像是一批活动在象牙塔中的风雅的“巧匠”,文艺活动与他们的仕宦生涯互为表里,成为自身政治地位建构和文化身份认同的方式。

出现在《福韦尔传奇》中的三首“马里尼经文歌”巧妙地通过隐喻表达了作者的政治立场。在其第一首《公鸡打鸣》的第三声部歌词中,诗人将法国人比喻成“公鸡”(“Gallus”一词语带双关,既可制公鸡,又可以指“Gauls”[高卢人]),而以狡猾的狐狸喻指马里尼,以狮王喻指一度被蒙蔽,最后圣衷独断、攘除奸凶的美男子腓力:[73]

• 一只公鸡啼鸣,哀伤地悲悼着整个鸡群

• 因为尽管它们小心翼翼,

• 还是被管理它们的人狡猾地出卖。

• 而狐狸就像盗墓贼,与精明强干的恶魔一道出没,

• 它骗取了狮王的信任,像暴君一样统治。

• 啊,多么不幸的奴役!

• 看,雅各的家族再一次被法老放逐。

• 而这一次,他们却不能如上次那样逃回犹太老家。

• 在荒漠中被饥饿击垮,

• 手无寸铁,只有悲泣。

• 尽管高声喊叫,却难逃一劫,

• 眼看命在旦夕。

• 这些不幸的被逐者,嗓音何粗粝;

• 如同公鸡们喋喋不休的悲鸣。

• 只为狮王盲目,

• 被这逆狐的欺骗蒙住了双眼。

• 你们这些忍受他滔天罪行的人,

• 快快奋起抗争吧,

• 否则你们的荣耀就将顿失,

• 如果复仇迟缓一

• 人们便会坠入阿鼻地狱。

而该曲中的第二声部的歌词则将“狐狸”和“公鸡”的母题与奥维德的《变形记》的典故以及《圣经》中的觊觎王位者押沙龙的事迹纠合在一起。在充满隐喻与用典的晦涩描写中却含蓄地传递出作者的政治立场。而在配乐设计上,两个上方声部呈现出相互呼应的特征,第二声部总是比第三声部早一小节结束和休止。在固定声部的六次节奏型和二次音高型周期循环的基础上,通过对完全和不完全音符的流畅灵活地交替使用,造成了难以言说的诗歌和音乐的互文性。[74] 而与这三首经文歌具有相同的母题的另一首福韦尔经文歌“Floret/Florens vigor/Neuma”(《炫耀/增长的力量/纽玛》)与《公鸡打鸣》共用同一圣咏作为固定声部的素材(但等节奏型的设计完全不同)。在经文歌的第二声部中,维特里借《旧约·以斯帖记》中哈曼陷害末底改的故事来暗喻马里尼与夏尔·德·巴罗亚(Charles de Valois,1270-1325)之间的政治斗争以及后者的得胜与前者的失败。[75]作曲家的政治立场再清晰不过了:夏尔是巴罗亚家族的政治领袖和巴罗亚王朝的始祖,其儿子便是未来继承卡佩王位的腓力六世,也是对维特里恩遇深厚的主上。由此,维特里的特殊身份及所处的环境,使其经文歌作品在卡佩王朝末年动荡的政治局势以及随后的改朝换代中所发挥的作用便不言而喻了;而这些创作对于其后来仕途上的升迁无疑是极有助力的。以文艺创作为自身所属的政治势力辩护并极力维护其正统性与合法性,这一中国古代士大夫中极为常见的现象,也是“新艺术”时期文人音乐的一大特征。[76]

而除去以微妙典雅的音乐技巧为政治主题服务之外,维特里的经文歌中亦含有典型的宫廷恋歌性质的爱情主题。在这类体现了教会多声音乐技法与特罗威尔式的世俗音乐文学传统融合的作品中,高度文本化和预构性的作曲技巧更是与诗歌语言水乳交融,造成具有强烈文人化倾向的艺术倾向。这种依靠“尺度和比例”营造出的结构感,不像单声部的宗教仪式音乐和世俗歌曲易于为听觉所感知(后者的基本受众是没有文化的平民和尚未接触风雅的贵族),但却传递着“隐藏的、复杂的和神秘的”感受,[77]并塑造着无法捉摸的、飘渺的艺术形象。

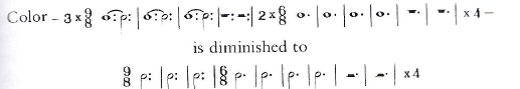

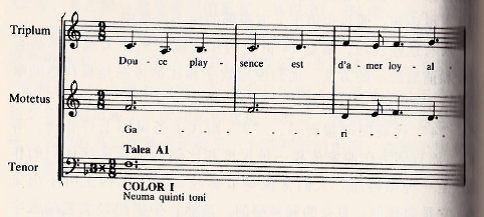

与前述的福韦尔经文歌大致同时创作的另一首维特里作品《康复-甜蜜的快乐-第五调式上的花唱》,1317年左右)[78]和《来吧,圣三一》一样,运用了节奏减值这一在后世西方音乐创作中影响深远的技法。“在七个音的塔列亚中,每个完全长音符等于9/8拍的三拍,而每个不完全长音符等于6/8拍的两拍。不过,当克勒减值反复时,完全长音符就失去了三分之二的时值,而不完全长音符却只失去了一半的时值。而在缩减的塔列亚中再省去第一个休止符,使第一部分更短了。”[79]

谱例3:《甜蜜的快乐》的固定声部塔列亚和克勒结合的形态(方括号内为不完全长音符)[80]

谱例4:《甜蜜的快乐》的固定声部节奏型的减值 [81]

由此,塔列亚的原型和减值型将乐曲分成了前后两段(1-96小节;97-130小节),以公式表记为:“T. A1-4=C.I+T. B1-4=C.II”(8T=2C)。而在塔列亚的内部(以及两个上方声部的进行中和上方声部与固定声部之间),三拍子和二拍子(即完全音符合不完全音符)的交替造成了极为丰富朦胧的节奏效果。在这一具有严谨结构力的周期性固定声部之上(从14世纪的实践状况来看,这个声部应该是用乐器演奏的),两个上方声部以截然不同的时值律动构成了极富对比性的效果:第三声部中经常出现的微音符配合歌词中所表达的“求之不得,寤寐思服”的辗转反侧的意味,与运动较为缓慢的第二声部相映成趣——后者的诗歌内涵更为隐晦超然一些,没有上方声部的众多白描性词句,却传递出宫廷恋诗的典型爱情观念:“没有一个人有力量来承受它们,如果没有纯洁的快乐。”而固定声部中贯彻始终的等节奏技法也渗透到了上方声部的局部,“固定声部的每一次新的塔列亚之前(17-24、41-48、65-72、89-96)都有8小节的第三声部。”[82] 这些上方声部的周期性结构手法与终止式一到,造成了与诗歌句读大致相似的段落分割,而这种划分与固定声部的周期性结构形成了微微错开的持续效果。上方两个声部在诗行规模完全不同之外,在词句上却有许多对文学主题的共同暗示。第二声部结束处的“Douce pure”(纯洁的快乐)和第三声部开头的“Douce playsence”(甜蜜的快乐)遥相呼应,这似乎表明谙熟宫廷恋诗传统的文人对理想爱情的权势:从饱含人世之欢的“甜蜜”转向具有宗教意味的“纯洁”。而在音乐素材上,这两个节点也呈现出某种暗合(对于调式音阶第五级音的强调):

谱例5:《甜蜜的快乐》开头与结尾

四、从维特里的音乐活动看中世纪“文人音乐”的成熟与“文人音乐家”的特质

魏文帝《典论·论文》云:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。譬诸音乐,曲度虽均,节奏同检,至于引气不齐,巧拙有素,虽在父兄,不能以移子弟。”[83]则在中国魏晋时代,士大夫中热衷于文艺创作者已经形成了注重创作及理论互动的流派,文艺活动成为了一种自觉的、注重形式感的智力创造。

拉丁西方自古代社会倾覆之后,在古典时代高度繁荣的文人传统(尤其以罗马共和国晚期至帝国初期的拉丁文学巨匠为代表)一度极为衰落,在中世纪开始之时,全靠基督教教士这一特殊的知识文化群体,不绝如缕地星火相传。中世纪前期民间口传文学的大量出现(尤其是各种俗语史诗),反衬了文人创作的匮乏(彼时的教会人士重心全在神学与教义方面,亦无暇顾及于文艺)。然而从12世纪开始,在社会生产力逐渐恢复、封建社会趋于成熟、世俗文化开始获得重视的背景下,教会人士中的知识精英——尤其是在卡佩王朝的法国这一西欧经济、社会、文化的中心地区——对文艺活动的态度发生了重大的变化:其文字与音乐制作过程中的仪式性和宗教性因素开始逐步消减,而审美性和世俗性的因素亦逐步滋长(创作了大量拉丁语诗歌及配乐的著名教士彼得·阿贝拉德是其代表)。[84]

及至14世纪初期卡佩王朝统治的末期,经过菲利普·奥古斯特和圣路易两代贤君近百年的治理和哥特式艺术高潮的洗礼,封建文化在百年战争前的法国达到了前所未有高度(尽管在政治上的颓势已经开始显现,犹如安史之乱前后的唐代中国)。在教会知识学术传统和世俗宫廷文艺思潮融合的基础上,包括音乐在内的文学艺术的繁荣成为了这一即将结束的盛世的表征。以维特里、马肖及其14世纪晚期的后辈为代表的成熟的文人的出现并非偶然现象,其诗歌风格中细腻、含蓄、反讽与矫饰的特征,与中国晚唐诗歌风格何其近似;而俗语诗歌通过“新艺术”时期官僚文人的创造开启了法语文学史的新局面,亦同于中国五代以降贵族社会解体、平民社会形成的文化背景。

尤可注意之处在于:欧洲中世纪教会的特殊机制中教士们所受的音乐理论与实践训练(尤其是在12-13世纪就以成为多声部音乐实验中心的巴黎)——此为中世纪教士文人与中国古代士大夫文人最大之不同——很自然地在这一过程中催生了多声部仪式音乐创作技巧与世俗音乐-诗歌传统的结合:14世纪初期的等节奏经文歌即是这种结合的体现。尽管中世纪晚期教会“文人”的文学和音乐创作具有特殊而鲜明的中世纪特质——既非近代的赞助或庇护机制下的乐师和自由职业的音乐家,亦不同于中世纪前期仪式音乐或民间音乐的无名传承者——但他们带给西方音乐文化的重要影响却是不容忽视的。

以维特里的创作为例,我们可以从中发现在中、西古代文学史上常见的“文人性”因素对于“新艺术”时期多声部音乐在形式与内容、风格与体裁上的种种影响。尤其是从这一时期开始,多声部音乐开始具有了与文学作品近似的接受、传承与流通的方式;“作品”的概念与“文本化”的倾向开始悄悄进入到了西方音乐的存在状态与制作过程之中;日趋复杂的形式技巧服从于明确的创作意图并以特定的精英化受众为指向;原先只限于音乐理论领域的思辨性和智力性作业方式进入到了实践性层面。在此意义上,从“文人音乐家”维特里的时代开始,西方音乐开始真正具有了进入艺术史研究视野的可能,尽管这距离19世纪意义上的“音乐作品的想象博物馆”的确立(尤其是那些具有形式自足性的纯音乐作品),还有着漫长的数百年历程。[85]

[1] 参见:伍维曦,2010a;2014。

[2] 在这一研究过程中,可能会涉及中世纪音乐史上一些对后世西方音乐的发展具有根本意义的重要事件与进程:一度大体呈二元-平行关系的基督教仪式音乐和世俗音乐如何在中世纪晚期趋于合流;教会礼仪音乐、俗语诗歌音乐和民间音乐的默默无名的“制作者”是如何成为初步具有自觉创作意识的“作曲者”;伴随记谱法体系的进步,西方音乐是如何从缺乏精确固化形式的“口传”演变为具有较为严格而准确的“类文本”形式的“作品”;中世纪之初偏重于思辨玄学、轻视实践的“Musica”(“音乐”)和“Musicus”(“音乐家”)是如何在中世纪晚期逐渐接近近代意义上的实践与理论并重的意涵;依附于宗教仪式和歌词的缺乏自身结构力的单声部素歌又是如何成为具有独立自为的结构思维的多声部音乐......凡此种种,此前的汉语音乐学界已有学者从不同视角对其中的一些问题有所涉及(如:姚亚平,1999、2009;夏滟洲,2007;钱亦平,2008;伍维曦,2010b,164-196、2013)。而中世纪“文人音乐家”的研究则有可能在不同程度上触及这些具有“元理论”意味的史学命题,并在一定的解释力范围内予以回应。

[3] 参见:伍维曦,2014。

[4] 就笔者所见,中文语境中对维特里的介绍和研究,除了一些西方音乐通史的译著中相关篇章外(如格劳特、帕利斯卡:《西方音乐史》(第四版、第六版,人民音乐出版社,1996年、2010年);杰拉尔德·亚伯拉罕:《简明牛津音乐史》,上海音乐出版社,1999年)外,最为集中的是杰里米·尤德金的《欧洲中世纪音乐》(余志刚译,中央音乐学院出版社,2005年,516-534)和埃格布雷特《西方音乐》(刘经树译,湖南文艺出版社,2005年,184-193),但都较为简略。

[5] 有关维特里的生平经历的主要外文研究文献,可参见:Coville,1933;Pognon,1939、1938;Schrade,1956;Gushee,1969;Wright,1989,300-301;Bent &Wathey,2001,I。

[6] 和中世纪的许多人士一样,维特里以他的出生地“Vitri”为姓氏(这一地名的现代拼写形式为“Vitry”),故而维特里的姓氏有两种写法(较早的法语文献大多使用第一种;现今的英语研究论文一般采用第二种)。而许多14-15世纪的音乐理论和文学、音乐集本的抄本文献中,亦使用其名字的拉丁语写法“Philippi de Vitriaco”、“Philipus de Vitrejo”、“Philipus de Vitriaco”。他的出生时间的直接证据,见于其本人在一本藏书中的批注(参见:Pognon,1938,398;Bent&Wathey,2001,I)。

[7] 在许多稍晚的文献中,他常常被称为“大师”[“magister”],这是中世纪大学中“magister artium”[文科硕士]的头衔;在手抄本F-Pn lat.7378A中他亦被称为“音乐大师”(Magister in musica)。参见:Schrade,1956,330,注1;Bent & Wathey,2001,I。

[8] 在中世纪罗马天主教会的中央和地方机构与各地封建政权并存的政治架构中,教会圣职本质上是一种带有薪俸的官职,各级主教实际拥有临土治民的政治权力(不少高级教士本人出生大封建主家族,而在中世纪晚期,越来越多受过大学教育的平民子弟也进入教会体系之中),从教皇到地方神甫的各级“神品”构成了一个庞大的官僚体系;这一体系与凭凌武力、现今渐染华风的地方诸侯互为表里。根据中世纪初期以来的传统,世俗朝廷中的文职官位也通常由受过教育的神职人员担任。在世俗宫廷不断扩大的中世纪晚期,教士阶层也成为了其中非世袭的官职的主要来源。这种情况与我国晚唐五代许多“寒族”出身的士大夫在通过科举考试后,前往地方藩镇的幕府担任“节度掌书记”、“巡官”、“判官”等官职,同时亦带有中央朝官职衔的情形十分相似。如果士人在朝廷任职,藩镇节度使往往会成为他们的奥援;而前者亦往往代表藩镇在中央政府的利益。

[9] 13世纪晚期的罗马教廷受到法国卡佩王朝的压迫与控制。1303年,罗马教皇博尼法斯八世被法王腓力四世绑架,很快在幽禁中去世。1305年当选为教皇的克莱芒五世在法国的操纵下,将教廷从罗马迁往法国南部小城阿维尼翁(Avignon),从此直至1378年罗马选出对立教皇,在法国控制下的阿维尼翁教廷成为整个天主教世界的宗教中心。“阿维尼翁之囚”对中世纪晚期音乐文化史有十分重要的影响:它不仅促成了法国北部的宗教仪式及世俗音乐南下,通过教廷辐射到了意大利、西班牙北部和地中海地区,而且“新艺术”时期的许多教会音乐家都与阿维尼翁教廷有着密切的关系;14-15世纪之交,以阿维尼翁为中心,出现了作为“新艺术音乐”最后发展阶段的“矫饰主义”音乐风格,教廷腐败享乐的世俗化氛围,成为许多技艺精湛的文士和音乐家活动的温床。参见:Hoppin,1978a,472-492;尤德金,2005,635-654。

[10] 维特里在成为漠城主教之前,先后担任过的重要教职包括:凡尔登(Verdun)大教堂的司铎(1327年)、苏瓦松(Soissons)(1332年)以及苏瓦松教区布里(Brie)教廷的副主教(archdeaconry)(1333年)和巴黎教会的代理主教(1349年)。此外,他还担任过许多地区教堂的司铎;还曾被提名为多个地方教会的额外薪俸领有者(Wright,1989,300;Bent & Wahtey,2001,I)。这些神职其实只是为维特里增加额外薪俸和在教会官僚体制中积累资历的“寄禄官”。根据中世纪晚期的惯例,这些神职的领有者往往并不到任(尤其是一些身兼数职的高级教士),而是在世俗宫廷或教廷中从事政治活动的同时“遥领之”(马肖的经历也与此相同)。这种官、职和实际差遣分离的状况,与我国晚唐至北宋文官体制的情形十分近似,显示出中世纪晚期教廷、世俗朝廷及各地封建主宫廷统治机构的日益官僚化与科层化的趋势(较早出现中央集权政体和民族国家雏形的法国在这方面最为典型),而这种环境正是最适宜官僚士大夫的“文人艺术”繁荣滋长的温床。

[11] 维特里在1349年11月初被任命为巴黎教会的代理主教,此系巴黎主教富凯(Foulque)去世后,法王腓力六世行使叙任权对教会进行的一系列重要人事安排中的一环。从此时直至1350年2月,维特里频繁参与巴黎教会的例行会议。而腓力六世于是年年初薨逝,维特里可能参加了王太子(即让二世)在朗斯的加冕礼。同年9月,新君派维特里前往阿维尼翁教廷——这其实是为让二世12月亲自前往阿维尼翁重新改组枢机主教团以加强对教廷中央控制的行程作准备。这一任务显然被圆满地完成,故而翌年1月维特里的主教任命无疑出自法王的授意。而在这一任命发表的第二天,让二世马上敕命巴黎教会,宣告维特里的新职,并另行指派一位宫廷中的亲信(某位“Magister Petrus de Alvernia”)接任他的遗缺(参见:Wirght,1989,300-301)。维特里的主教职位显然具有某种“政治酬庸”的意味;当然也有可能由于他是先王的老臣,故而被新君调离中央,分司他地。

[12] 在一份保存这首经文歌的抄本中含有如下题记:“Hunc motetum fecit Philippus de Vittriaco pro papa Clemente”(“是为菲利普斯·德·维特里阿科为教皇克莱门特所作的经文歌”)。参见:Schrade,1956,341;Wathey,1993,133-140。

[13] 参见:Wright,1986,2-4;1989,273-300。

[14] 事实上,无论欧洲中世纪还是中国的中古时期,官僚兼学者的身份构成了理解教士或士大夫中的“文人”文艺创作活动的重要语境,对于“文人艺术”的技术师承、风格来源、内涵表现、社会功能和传承接受都发生了根本性的影响,也是这种艺术区别于同时代的民间艺术和近代以来的职业化艺术的主要文化特质。

[15] Bent & Wahtey,2001,I。

[16] 例如:他曾为本笃会神学家皮埃尔·德·贝絮尔(Pierre de Bersuire)提供了一份法语写成的关于古罗马作家奥维德(Ovid)的《变形记》的注疏(后者称赞他是“智力卓著之人、一位对于伦理学、历史和古代之事的热烈爱好者,对各个数学学科均精熟”);在他自己的一本藏书中的题记,表明他熟读古代波斯天文学家阿布·马沙尔(Abu Ma‘shar,787-886)著作的拉丁语译本,他还参对当时三位著名学者(穆利斯和博瓦尔[Beauval],以及吉尔索尼德[Gersonides],均是他的友人)对于1345年出现的土星和木星的聚合的天文奇观给予教廷枢机团的预言提出过建议;而穆利斯和吉尔索尼德则分别于1343年将自己的数学著作题献给维特里,前者在献词中称其为“在这世上比这书更值得尊敬的人”,后者则宣称这一著作是应维特里的直接请求而作的,称其为“音乐科学的领军人物”[按:此处的“音乐”系指作为中世纪自由七艺之一的思辨学科];另一位著名数学家、神学家和哲学家尼古拉斯·奥利斯梅(Nicholas Oresme)将他的论文也题献给维特里,在献词中将他比作毕达哥拉斯,并恳求他认可该书的内容。参见:Werner,1956;Gushee,1969;Bent & Wathey,2001,I;埃格布雷特,2005,184-185。

[17] Bent & Wathey,2001,I

[18] 英法战争的直接起因,是1328年卡佩王朝绝嗣后,由王室旁支巴罗亚公爵入继大统(即腓力六世),而同为卡佩旁支和法王封臣的英格兰国王爱德华三世对此表示不满,最后由于声称拥有法国王位继承权而大举入侵。彼时,法国国内的封建领主和自由城市中,有不少与英王暗通款曲的“贰臣”和觊觎王位的野心家。维特里的诗作是表明其政治态度和效忠对象的重要手段。

[19] “在《福韦尔传奇》产生之后的数十年间,一种题献给法国诸王的音乐传统逐步地确立起来。”(Gallo,1985,34)这反映出14世纪活动在宫廷的“文人音乐家”作为官僚士大夫的“忠君”性格和他们敏锐的政治嗅觉。继维特里之后重要的“新艺术”音乐家马肖也与法国王室有着密切的交往,除了在朝中担任要职外,还创作了大量具有丰富政治意涵的“颂圣之作”(参见:余志刚,2007)。

[20] 参见:Cerquiglini ,1985,133;Zink,1992,316;Bent & Wathey,2001,I。

[21] 例如英王爱德华三世(Edward III,1327-1377在位)与法国诸侯之女埃诺的菲丽帕(Philippa of Hainault)的婚姻(1328年)对于经文歌这一体裁从法国传播到英国起了重要作用(参见:Wathey,1992)。英法战争爆发后,对维特里的诗歌音乐才华欣赏有加的法王让二世在普瓦捷会战(1356年)中被英军生俘并带至英格兰。让二世留英期间,颇得爱德华三世礼遇,由此维特里的经文歌更为英国人所知。其代表作“Vos quid admiramini/ Gratissima/ Contratenor/Gaude gloriosa”(《让人仰慕的少女/最美丽的/欢呼荣耀》)甚至出现在英国的手抄本文献中(参见:Christopher Page为唱片“The Service of Venus and Mars :Music for the Knights of the Gater”[Hyperion CDA 66238]撰写的说明书)。

[22] 彼特拉克致维特里的书信有两封保留了下来(分别写于1350年和1351年)。前者在他自己抄录的一份维吉尔诗稿(现存于米兰)的扉页记录了维特里的逝世(只有极少数的几位著名文人的死讯被如此记录)。佩鲁贾的圣堂长Francesco Piendibeni da Montepulciano在1394年的一份文字中称维特里为“高卢人中最著名的音乐家和哲学家,为彼特拉克所熟知”(Gallus hic fuit Phylippus de Victriaco, clarissimus musicus et philosophus et Petrarce summe notus);而对于Donato degli Albanzani来说,他是“精通音乐艺术的人”(‘in musica summus artifex’)(转引自:Wathey,1993,120)。在15世纪初期的意大利,维特里的经文歌文本不仅仅被以配乐的形式传抄,而且其文学文本也独立地流传(很可能与维特里和彼特拉克的关系以及对后者的最早研究有关),并且由此获得了在意大利大学中求学的德国学生的喜爱,随之开始在德国流传。有关维特里和彼特拉克的交谊以及通过后者对14世纪后半叶意大利诗学的影响,详见:Wathey,1993。

[23] Maistre Philippe de Vitry,

Qui en son chant est bien mery

Et pour ses diz qui sont moult beaux,

Car il est evesque de Meaux,

Bien a chanté, bien ditté;

Qui sires est de tel citté

Par ma foy bien l’a deservi,

Car de chanter a mieux servi

Et de ditter trestout ensemble

Que nul autre, si com moy semble.(转引自:Bent & Wathey,2001,I)

[24] 除去诗歌本身外,从经文歌音乐的创作语汇及风格上,亦可以明显发现二人之间的联系以及维特里对马肖的影响。参见:Leech-Wilkinson,1982/1983,3-8。

[25] 转引自:Pognon,1938,410。

[26] 转引自:Pognon,1939,54。

[27] 转引自:Schrade,1956,333。

[28] 转引自:Schrade,1956,333脚注。

[29] 转引自:Zwick,1948,31。

[30] Aprez vint Philippe de Vitry, qui trouva la maniere des motes, et des

balades, et des lais, et des simplex rondeaux, et en la musique trouva les .iiij.

prolacions, et les notes rouges, et la novelete des proporcions.

Apres vint maistre Guillaume de Machault, le grant retthorique de

nouvelle fourme, qui commencha toutes tailles nouvelles, et les parfais lays d'amours.

(转引自:Albritton,2009,2)

[31] 参见:Wright,1989,301。就连这首经文歌的写作意图也具有浓厚的政治隐喻内涵。

[32] 维特里不同于一般教会仪式音乐家之处还表现在:其作品中,仅有两首是只被保存在真正的和仪式音乐有关的文献中,而其他作品都同时亦收录于非音乐类的文献(参见:Bent & Wathey,2001. III)。

[33] Schrade,1956,330

[34] 参见:Gilbert Reaney, André Gilles and Jean Maillard ,1956,5

[35] 保存《新艺术》论文的主要的古代手抄本是保存于罗马梵蒂冈图书馆的编号为“I-Rvat Barberini 307”的1400-1432年左右的写本;此外该论文的内容还部分地(或被缩减地)被抄录于三份15世纪的写本中:巴黎法国国家图书馆的“F-Pn lat.14741”、“F-Pn lat.7378A”以及伦敦大英博物馆的“London ms Additional 21455”(I-Rvat 307 和 F-Pn 7378A两份手抄本上都有维特里撰述的明确题记)。有关《新艺术》论文的版本问题,参见:Gilles,1956a、b; Reaney, Gilles and Maillard,1956;Gilles & Reaney,1958;Fuller,1985-1986;Bent& Anthey,2001,II。该论文的英译本见:Plantinga,1961。对于《新艺术》论文的版本信息、具体内容、研究状况及其在音乐理论史上的地位等问题,笔者将另行撰文详述之。

[36] Fuller,1985-1986;Bent & Wathey,2001,II;伯杰,“二十,节奏符号的演变”,托马斯·克里斯坦森,2011,596脚注5。

[37] 有关这些作品的作者问题以及和维特里本人的关系,由于涉及到后者的作品数量、具体曲目和编年顺序,在西方学界有不少争论,参见:Bent & Wathey,2001,II。

[38] Bent & Wathey,2001,II。

[39] 有关作品归属的问题,在中、西方早期的文学史和音乐史上都存在一些共通之点:如一些风格近似的作品会被归于一位名气较大的作者,而大量佚名的仿作也会被归于他们的名下。

[40] Hoppin,1978a,354;有关维特里的论文在节拍观念与节奏技术上的创新之点以其与同时代音乐理论著述的关系的中文文献,还可参见:埃格布雷特,2005,185-187;伯杰,“二十,节奏符号的演变”,托马斯·克里斯坦森,2011,596-600。

[41] Bent & Wathey,2001,II。

[42] 就理论著述本身而论,是穆利斯而非维特里“对新艺术的新的度量创新进行了全面与系统的论述”(伯杰,“二十,节奏符号的演变”,托马斯·克里斯坦森,2011,596)。穆利斯论文的英译节本(主要是和“实践音乐”有关的论文第二部分),见于:Strunk,1952,172-179;Strunk and Treitlor,1998,261-269。

[43] Hoppin,1978a,356。

[44] 埃格布雷特,2005,188。

[45] 就中世纪音乐记谱法的早期发展历程而言,能较为明确地记写音高的教会乐谱形式很早就已经出现(这与中国古代各种记写器乐曲调音高信息的谱式的机制与功能十分近似);但记写音乐的时值单位的乐谱符号出现却很晚(13世纪中叶加兰的约翰[Johannes de Garlandia]的著作《论有量音乐》[De mensurabili musica]中最早对六种节奏模式进行了归纳与论述)。但和14世纪初由维特里、穆利斯等人总结并最终成为通用的节奏记写形式的记谱符号相比,“节奏模式体系是一种高度依赖前后关系的体系”,每一种符号的具体时值形态并不由表记形式本身决定,二是取决于“声部之间的相互关系”(伯杰,“二十,节奏符号的演变”,托马斯·克里斯坦森,2011,592)。显然,依靠节奏模式是无法使记谱成为具有独立识别功能的“类文本”的,也不可能使多声部音乐在实际演唱之外成为具有自身独特的书面形态与固化形式的“作品”,其原因在于“直到13世纪中期,音乐文化基本上不是靠书面来记载,音乐是靠内心想象并且是背唱的。……节奏模式的主要作用是帮助记忆。”(前引)而从加兰的约翰开始,这种将过去只存在于实践中的内容加以系统化和理论化的做法,实际上也加速了节奏模式的衰亡:“为了让每个音符和休止符的形状能够指明某种独立于音符群的节奏时值,为了通过确定一个音符群内的音符长度,加兰主动破坏了他所创立的严格的节拍图形体系。”(前引)再经过13世纪晚期的圣母院理论家科隆的弗朗哥(Franco de Cologne)的总结与研究,到了14世纪初期,节奏模式在记谱实践中逐渐被淘汰了,西方多声部音乐也开始具有了真正精确的、普适性的表记系统,最终奠定了文本化的坚实基础;教会人士创作的音乐,也开始真正具有了“作品”的固化形式,从而走上了一条不同于非西方音乐文化常态的发展路径。在这一过程中,教会音乐家的“文人性”因素无疑发挥了关键性的作用:无论就微观的记谱符号的来源,还是就宏观的记谱体系的设计而论,中世纪理论家们显然是将业已成熟的诗歌格律符号体系和思辨性、文本性、作品性的观念作为其基础的;尽管这一系列构成要素在中国古代士大夫的文学及学术活动中似乎更为成熟,但由于后者远离仪式音乐实践,而无法向欧洲中世纪的文人那样,自然地将文学活动中的惯例和手段引入到公共性的音乐本体的制作中。(参见:伍维曦,2014)

[46] 穆利斯的《新音乐艺术》的第一部分,亦只涉及与音乐有关的思辨性的抽象问题。

[47] Page, “Musicus and cantor”, Knight & Fallows, 1992,74-78; 姚亚平,1999,40;埃格布雷特,2005;55-61;伍维曦,2013。

[48] 但是相对于马肖作品保存完整、但创作时间往往难以确定的状况,维特里作品的定年却要更为确切一些。参见:Schrade,1956,344-345。

[49] 如Besseler 在1926年认为维特里的经文歌为8首,Schrade将其扩大为14首(Schrade,1956,附录352-354;这一编目以及施拉德据此编集译写的维特里作品集[作为《14世纪多声音乐》Polyphonic Music of Fourteenth Century系列丛刊的第1种于1956年出版]亦曾得到广泛认可,参见:Hoppin,1978a,546;尤德金,2005,587),Sanders又对这一目录进行修正,缩小为12首。Roesner又将其缩小至5-7首的范围(即将过去认为属于维特里的6首福韦尔经文歌均排除在外)。Leech-Wilkinson又将这一范围大幅扩充,不仅将6首“福韦尔”经文歌重新纳入,还补充了一些风格与之接近的14世纪抄本中的经文歌。Bent则对其目录中一些作品的定年提出了疑问,又对一些作品的归属权问题提出了新的看法。以上问题参见:Bent & Wathey,2001,III及所附参考文献。维特里经文歌的现代仿古演绎的录音,可参考:“Philippe de Vitry and the Ars Nova: 14th –century motets”(The Orlando Consort CD-SAR 49;含有歌词英译及Daniel Leech-Wilkinson撰写的说明书)。

[50] 有关现存14世纪文献中可能属于维特里的经文歌作品的详细情形(包括原始抄本文献、归属权的程度、归属理由、文献中的证据以及重要的研究性观点),见:Bent & Wathey,2001,附录“作品分类列表”。其中,可以判定的维特里作品有7首(6首经文歌+1首叙事歌);由文献中的旁证归于维特里名下的作品有6首;存疑的、证据较弱的作品为5首;从风格相似度来看可能出自维特里之手的有10首;在“新艺术”传统文献中被认为是维特里的作品(但可能并不正确)有12首(包括10首音乐遗失的作品)。

[51] 在音乐文献中归于维特里名下的作品仅有两首,一首(Impudenter circuivi/Virtutibus)是在in F-Sm 222中(原件1871年烧毁),另一首(O canenda/Rex quem)则是不完整的(CH-Fcu Z 260),其归属权一度被误以为是马肖(因为抄本上另有一首马肖的作品)。参见Zwick,1948;Bent & Wathey,2001,III(i)。

[52] 参见:Wathey,1993;Bent & Wathey,2001,III(i)。

[53] Sanders,1975,36-37;Gallo,1985,34。在以巴黎为中心的中世纪法国教会音乐家的多声部音乐创作中,“政治性主题”以及与之相关的仪式性功能是一个早已存在的传统。在经文歌产生之前,12世纪盛行一时的多声部拉丁语歌曲类型“康杜克图斯”(conductus)是与政治事件关系最为密切的形式,也因此反映了12世纪业已出现的教会人士音乐活动的“文人性”倾向(参见:Gallo,1985,18-21)。维特里时代的以拉丁语为歌词的经文歌显然承袭了这一艺术传统与文化功能。

[54] 参见:Sanders,1975,31-36;Gallo,1985,35。

[55] 这首经文歌在当时(约1330年代晚期)影响极大,以至于一度投靠英国的诗人让·德·拉·莫特(见前文及脚注)在受到维特里作诗讥刺后的答诗中,辩解道:“不要将我视作另一位雨果”(“Ne fay de my Hugo s’en Albion sui”)参见:Pognon,1938,408-410;Schrade,1956,341-342。

[56] 参见:Gallo,1985,36。

[57] Gallo,1985,35;乐谱现代译本见:Zwick,1948,40-。

[58] Sanders 为《新格罗夫音乐和音乐家词典》第一版所写的“维特里”词条。转引自:Bent & Wathey,2001,III。

[59] 这部含有音乐的讽刺剧的原创者热尔韦·杜·布斯(Gervais du Bus)和增补改编者柴由·德·佩斯坦(Chaillou de Pesstain)以及为增补本提供了大量文学素材的让·梅亚尔(Jehan Maillart)与维特里一样,都是出生教会(很可能是巴黎大学)并在当时法国宫廷中供职的官僚文人,而这部作品中丰富的政治性内涵和对时事的反复隐射,以及被多次抄写复制的状况表明:在法官王室周围显然存在一个具有相同艺术品味、并属于同一政治派系的官僚文人的小圈子。参见:Schrade,1956,335-336;Sanders,1975,34-35;Wathey,2001,“1.Date and authorship”。

[60] E.H. Roesner, F. Avril and N.F. Regalado:“ Introduction to Le Roman de Fauvel in the Edition of Mesire Chaillou de Pesstain” (New York, 1990),转引自:Bent & Wathey,2001,III(i)。

[61] 《福韦尔传奇》中的大约169首音乐插曲风格类型极为多样,其具体构成参见:Wathey,2001,“4. Musical categories and the ‘Fauvel’ index”。

[62] 尤德金,2005,518。

[63] 在《福韦尔传奇》手抄本(最主要的是巴黎法国国家图书馆中的MS fr.146)中出现的经文歌均为佚名,但其中一些篇章可以被推定是属于维特里的。参见:Wathey,2001,“4. Musical categories and the ‘Fauvel’ index”。而根据桑德斯的研究,可以认定属于维特里的早期作品的经文歌共有五首(具体见后文),大约产生于1314-1317年之间(Sanders,1975,36-37)。

[64] 尤德金,2005,520。

[65] 引自:Hoppin,1978a,361。

[66] Hoppin,1978a,362。

[67] 参见:Hoppin,1978a,361-362;Bent & Wathey,2001,II。

[68] 参见:Hoppin,1978a,364。“塔列亚”(talea)是等节奏结构中的节奏型;“克勒”(color)是音高型。

[69] 引自:Hoppin,1978a,364

[70] 有关“新艺术”音乐中的等节奏技术以及对维特里作品中等节奏手法的具体分析,在此不再赘述,请参见:Sander,1975;Bent,2001,“isorhythmic motet”;Bent & Wathey,2001,iii;埃格布雷特,2005,188-193;尤德金,2005,520-523;伍维曦,2010b,54-60。有关对维特里经文歌中等节奏技术形态和创作手法的分类总结(即“三种不同的组织固定声部塔列亚和克勒的方式”以及等节奏技术向上方声部的渗透及其和分解旋律、切分、节奏模进、模仿、卡农等手法的混用),可参见:Hoppin,1978a,366-367。

[71] Perle,1948,170。

[72] 格劳特、帕利斯卡,2010,102。

[73] 现代译谱及歌词英译本,见:Hoppin,1978b,120-126;Palisca,1980,75-78。这一比喻让人想起中世纪晚期另一部讽刺文学——《狐狸列那的故事》中拟人化的描写。

[74] 参见:格劳特、帕利斯卡,1996,129-131。

[75] 参见:Sanders, 1975,32-33,作品的现代译谱及歌词英译,见该论文的37-43页。

[76] 这方面例证极多(参见:Brand,2003,275-276)。如马肖的《大卫分解旋律》便是通过音乐与主题的隐喻歌颂其主公夏尔六世在与政敌的斗争中最后得胜于1364年继承法国王位的正统性(参见:余志刚,2007)。而在中国古代的文人艺术中,除了诗歌之外,绘画和音乐作品(尤其是文人画和古琴曲)也经常具有这样的内涵与功能,并且在很大程度上成为文人艺术重要的艺术母题甚至评价其艺术价值的标准。兹举两例:赵孟頫的山水画被认为隐含了在元人统治下亡宋文人士大夫的微妙心态以及对自己不得已出仕异族政权的辩解(参见:李铸晋,2008,198-202);而南宋琴家郭沔的名作《潇湘水云》一直被认为与南北交兵的危亡局势有关(明朱权所谓“喻拳拳之意”)并因此受到推重(郑祖襄,2010)。

[77] 尤德金,2005,523

[78] 抄录于《伊夫雷阿藏稿》(Ivrea Codex,Iv)中,这份制作于1360年左右的手抄本合集是除fr.146之外,收录维特里经文歌的主要文献。该曲现代译谱本和歌词中译本,见:尤德金,2005,524-533。

[79] Hoppin,1978a,364-365。

[80] 引自:Sanders,1975,28。

[81] 引自:Hoppin,1978a,365。

[82] 尤德金,2005,534。

[83] 郭绍虞,1979,158-159。

[84] 参见:伍维曦,2014。

[85] “音乐家在实践中不得不使其多样化和创新的旨趣与其社会和宗教方面的义务并行不悖。才具较高者总有办法对付,但难得不受到上方的干预”。(戈尔,2008,139-140)。但是,如果跳出“音乐家”(按指现代意义上的“实践型音乐家”,而非中世纪意义上的“musicus”)的身份界定来看待维特里和马肖这样“才具较高者”的文学-音乐创作活动,便不难发现:“文人音乐家”所受到的“上方干预”要小得多。从文学史的角度来看,这种自主性的、精英化作品生成机制本为常态;而一旦文学家进入到非仪式性的多声部配乐诗歌的制作中,许多对于后世的西方音乐而言的全新的关键性因素便油然而生,并且在这些拥有官僚士大夫身份的教会文人退出这一制作过程后依然沉淀了下来。

参考文献(以作者或编者姓氏首字母为序)

中文

埃格布雷特:《西方音乐》,刘经树译,湖南文艺出版社,2005年,长沙。

莉迪亚·戈尔:《音乐作品的想象博物馆——音乐哲学论稿》,罗东晖译,上海音乐学院出版社,2008年,上海。

格劳特、帕利斯卡:《西方音乐史》,汪启璋等译,人民音乐出版社,1996年,北京

——:《西方音乐史》[第六版],余志刚译,人民音乐出版社,2010年,北京

郭绍虞(主编):《中国历代文论选》(第一册),上海古籍出版社,1979,上海。

托马斯·克里斯坦森(主编):《剑桥西方音乐理论发展史》,任达敏译,上海音乐出版社,2011年,上海

李铸晋:《鹊华秋色——赵孟頫的生平与画艺》,三联书店,2008年,北京

钱亦平:“从《愤怒的日子》看中世纪音乐的词乐结构”,《音乐艺术》2008年2期

夏滟洲:“西方作曲家的社会身份研究——从中世纪到贝多芬”,上海音乐学院博士论文,2007年,上海

杰拉尔德·亚伯拉罕:《简明牛津音乐史》,顾奔译,上海音乐出版社,1999年,上海

杰里米·尤德金:《欧洲中世纪音乐》,余志刚译,中央音乐学院出版社,2005年,北京

姚亚平:《西方音乐的观念——西方音乐历史发展中的二元冲突研究》,中国人民大学出版社,1999年,北京

——:《复调的产生》,中央音乐学院出版社,2009年,北京

余志刚:“玛受《大卫分解旋律》中的非音乐概念”,《中央音乐学院学报》,2007年第3期,北京

伍维曦:“中世纪晚期的文人音乐家现象——兼论西方音乐中‘作品’观念的生成”,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》">南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2010年第1期(2010,a)

——:《纪尧姆·德·马肖的〈圣母弥撒〉——文本与文化研究》,上海音乐学院出版社,2010年7月(2010,b)

——:“从古代到中世纪——早期基督教思想家眼中的‘音乐’和‘音乐家’”,《音乐研究》,2013年5期

——:“中世纪盛期教会音乐活动中的文人性因素——以阿贝拉德、希尔德加德、沙蒂永的瓦尔特和莱奥南为例”,《南京艺术学院学报》(音乐与表演版),2014年1期

郑祖襄:“郭沔的生卒年与《潇湘水云》的创作年代”,《音乐研究》2010年5期

外文

Albritton, Benjamin .L.:“Citation and Allusion in the Lays of Guillaume de Machaut”, PhD. Dissertation of University of Washington, 2009

Bent, Margaret &Wathey, Andrew: “Vitry, Philippe”, NG, 2001

Bent, Margaret: “Isorhythm”, NG, 2001

Brand, Benjamin: “Viator ducens ad celestia Eucharistic Piety, Papal Politics, and an Early Fifteenth-CenturyMotet”,The Journal of Musicology, Vol. 20, No. 2 (Spring 2003), pp. 250-284

Cerquiglini, Jacqueline : Guillaume de Machaut et L’Ecriture au XIVe Siècle, edition Champion, 1985

Coville, Alfred: “ Philippe de Vitri, notes biographiques”, Romania, LIX (1933), p. 520-547

Fuller, Sarah: “A Phantom Treatise of the Fourteenth Century? The Ars Nova”,The Journal of Musicology, Vol. 4, No. 1 (Winter, 1985-1986), pp. 23-50

Gallo, Alberto : Music of The Middle Ages II ,English Translation, Cambridge University Press 1985

Gilles, André : “Contribution à un inventaire analytique des manuscrits intéressant l'Ars Nova de Philippe de Vitry”, Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, Vol. 10, No.3/4 (1956), pp. 149-154

——:“Un Temoignage inédit de l'enseignement de Philippe de Vitry”,Musica Disciplina, Vol. 10 (1956), pp. 35-53

Gilles, A. & Reaney, G.: “A New Source for the Ars Nova of Philippe de Vitry”, Musica Disciplina, Vol. 12 (1958), pp. 59-66

Gushee, Lawrence: “New Sources for the Biography of Johannes de Muris”, Journal of the American Musicological Society, Vol. 22, No. 1 (Spring, 1969), pp. 3-26

Hoppin, Richard : Medieval Music , w. w.Norton&Company,1978(1978, a)

——: Anthology of Medieval Music , w. w.Norton&Company,1978(1978, b)

Knighton, Tess & David Fallows(ed.): Companion to Medieval and Renaissance Music, University of California Press, 1992

Leech-Wilkinson, Daniel: “Related Motets from Fourteenth Century-France”, Royal Musical Association, Proceedings, 109, 1982/83,pp.1-22

Palisca, Claude(ed.): Norton Anthology of Western Music, 2nd ed. Vo.1, 1980

Perle, George: “Integrative Devices in the Music of Guillaume de Machaut”, Musical Quarterly, Vol.34, 1948, pp.169-176

Plantinga, Leon: “An English translation of Vitry’s Ars Nova”,Journal of Music Theory, 1961

Pognon, E : “Ballades Mythologiques de Jean de le Mote, Philippe de Vitri, Jean Canpion”,Humanisme et Renaissance, T. 5, No. 3 (1938), pp. 385-417

——: “Du Nouveau sur Phillipe de Vitri et ses amis”, Humanisme et Renaissance, T. 6, No. 1 (1939), pp. 48-55

Reaney,G., André Gilles and Jean Maillard: “The Ars Nova of Philippe de Vitry”, Musica Disciplina,Vol.10, 1956,pp.5-33

Sanders, Ernest H.: “The Early Motets of Philippe de Vitry”, Journal of the American Musicological Society, Vol. 28, No. 1, 1975, pp. 24-45

Schrade,Leo:“Philipe de Vitry some new discoveries”, The Musical Quarterly, Vol. 42, No. 3 (Jul., 1956), pp. 330-354

Strunk, Olivier(selected & annotated): Source Reading in Music History: Antiquity and the Middle Ages, Faber and Faber Limited, 1952

——(selected & annotated), revised edition , G.E. by Leo Treitler: Source Readings in Music History, W.W. Norton & Company, 1998

Wathey, Andrew: “The Marriage of Edward III and the Transmission of French Motets to England”, Journal of the American Musicological Society, Vol. 45, No. 1 (Spring, 1992), pp. 1-29

——: “The Motets of Philippe de Vitry and the Fourteenth-Century Renaissance”, Early Music History, Vol. 12, 1993, pp. 119-150

——: “Roman de Fauvel ”, NG,2001

Werner, Eric: “The Mathematical Foundation of Philippe de Vitri's Ars nova”, Journal of the American Musicological Society, Vol. 9, No. 2 (Summer, 1956), pp. 128-132

Wright, Craig: “Leoninus, Poet and Musician”,Journal of the American Musicological Society, Vol. 39, No. 1, 1986

——: Music and Ceremony at Notre Dame of Paris 500-1500, Cambridge University Press, 1989

Zink,Michel: Littérature française du Moyen Age, Presses Universitaires de France, 1992

Zwick, Gabriel : “Deux motets inedits de Philippe de Vitry et de Guillaume de Machaut”, Revue de Musicologie, T.30, pp.28-57, 1948