3.圣母崇拜与马肖晚年的内心世界:爱情——战争、和平与死亡——永生

无疑,这种圣母观念及其与特定时空环境结合后产生的情感内涵和马肖晚年的内心世界发生了强烈的共鸣,他个人的经历使这种加深了这种联系。作为14世纪最伟大的艺术家之一,中世纪晚期的圣母崇拜在马肖的创作中留下了深刻的印记,无论是他的世俗性的还是宗教性的作品、无论是他的纯文学作品还是配乐作品中都表现出了对于圣母的炽热的爱,这种爱情具有典型的法国中世纪的浪漫主义和神秘主义色彩:一方面,这种无限的崇拜构成了他宗教信仰的基石,是这一时期基督教圣母观念的完满体现;另一方面,这种爱情又和骑士文学传统之下对高贵而典雅的女性的渴慕难舍难分,成为一种具有宗教特征的“纯洁的欲念”。 他早年的两首行吟曲《圣母》(Lai de Nostre Dame)和《泉水》(Lai de la Fonteine )分别代表了这两种并存的思想感情和精神传统,而这两种观念在他的时代都是极为普遍的。[xxiv]

马肖本人的晚年的情感经历具有伤感的意味和模糊性。他曾在花甲之年陷入恋爱, [xxv]在他后期的代表作《真言集》(Le Voir dit)中,他塑造了一个名为“至美”(Toute Belle)的抽象的理想女性形象,这个形象可以被认为是圣母的写照(法文“Toute Belle”在拉丁文中的对应词“Tota pulchra”即是对玛利亚的称呼),然而同时也暗指他的心上人贝萝娜,二者通过诗中高度象征意味的形象被融为一体。从马肖的生平来看,这段爱情其实并无现实的意义,马肖对这位青年女性的情感在很大程度上是柏拉图式的:

“我此时的心中充满甜蜜,我们如此之晚才开始我们的故事,你会觉得遗憾吗?上帝,我就是这么想的。但现在应该是一种补救。让我们为我们的承诺而拥抱我们的生活,这样我们就可以追寻我们也已逝去的东西。人们也许会说我们的爱情地久天长。我们所有的都是美妙正当的,因为如果这时邪恶,你能够把它藏到上帝那儿。”[xxvi]

但这段情感却在他晚年的内心世界中产生了巨大的波澜,并因此将他陷入到一种迷醉的状态,这是人世的情欲和天国的纯真的糅合:

“在教堂的两条柱子间

她给我一个甜吻。

我真真地需要她的,

因为我的恋爱之心被惊扰

我的心因此分为两半。”[xxvii]

[图2:《真言集》中的插图:马肖和贝萝娜躺在一起,爱神用一片云将他们遮盖][xxviii]

然而这种爱情是极为缥缈的,并且与诗人宗教的职责格格不入,而使这原本对立的元素调合并交融的唯一途径是对圣母的狂热崇拜:

“马肖将“至美”视为一位女神,他将她的肖像当作圣像一般膜拜……这个形象给他慰籍,显现在他的梦中,很显然,“至美”已经和圣玛利亚完全融为一体了,诗人像敬拜神灵一样崇拜她……他许诺对其专门的九连祷,每日里在教堂中也一心想着她……他数着分秒期待着和她的约会……以她的名义创作诗歌表达衷情。”[xxix]

通过“至美”这一拥有圣母的神圣性的女性形象,马肖混合了现实与梦想的界限,而且做得非常成功。[xxx]这段爱情被封存起来,并因圣母情结得到了升华,这和《圣母弥撒》的产生几乎在同时。马肖在1362年12月寄给贝罗娜的一首叙事诗中写到:

“哭吧,夫人,为了你的仆人,

他每日里耗尽心力,

用身体、欲念和心智为你

由上帝赋予和增长的荣耀服役。

为了我躲进黑夜吧,

因为我的心受者折磨,满面苍白,

如果上帝和你不加怜悯,

我将在死的恐怖中看见自己。”[xxxi]

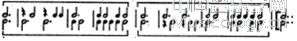

这首诗作于病中,诗人感受到死亡的恍惚之际显然将他的爱人和圣母合二为一:在诗歌的叠句中出现的“上帝和你”(Diex et vous)具有特殊而明确的象征意味,这里所呼唤的“Dame”(夫人)绝不仅仅意味着世俗意义上的高贵女性,也具有“Notre Dame”(圣母)的含义。而这首诗的配乐(即马肖的第32首叙事歌)在细节上和《圣母弥撒》的许多相似之处也表明它们是一同被创作的: [谱例2] [xxxii]

这种意义和音乐上的双重一致性证明这两首同时诞生的作品在情感内涵上的某种共通性,虽然叙事歌在情绪的表达上比《圣母弥撒》更为明确。我们完全可以认为,被宗教净化的爱情是马肖晚年圣母情结的一部分,并在他创作《圣母弥撒》的过程中一直存在并对作曲家的心理状态发生着重要的影响,这既符合马肖所代表的中世纪晚期文艺思潮的习惯,也和他个人的情感经历和精神状况相一致。

除去迟暮之年的爱情之外,在马肖晚年的内心世界中与圣母崇拜发生密切关系的另一主题是死亡,这不仅出于年过六旬的诗人对于无可避免的衰老的恐惧,更重要的是对于在战争中死去的亡灵的哀悼——马肖长于乱世,他对于死亡的直观体验和13世纪生活在和平中的法国人截然不同:在这个意义上死并不意味着自然界的新陈代谢,而是毁灭与衰落的象征[xxxiii];而他对于死亡的感悟亦非常人所言对“生死有命”的叹息,而是对于一个盛世的结束与由此带来的毁灭和破坏的极大的痛憾。这种情感最终仍被归结于对圣母的崇拜,并且渗透了对于战争的憎恶和对和平的期待。

马肖从青年时代起就追随波希米亚国王约翰四处征伐,战争所带来的死亡对他并不陌生:对他影响至深的约翰·冯·卢森堡是中世纪晚期有名的军事冒险家。约翰在1346年的克勒希之战中阵亡——这是纯粹的中世纪式的战死——必定使作为目击者的马肖难以忘怀:

“国王无畏地对他的骑士们说出如下的豪言:‘骑士们,你们是我的部众、朋友和袍泽。今日我对你们有一个特殊的请求,让我远远地冲在前面,以便无所顾忌地挥舞我的宝剑。’

由于他的骑士们珍视他的荣誉和他们自己的武勇,他们同意了国王的请求……为了遵守他们的承诺,并且避免在混乱中失去国王,他们用缰绳将所有的战马拴在一起,而让国王处于前方以便奋力拚杀,直冲敌阵……勇敢的国王直薄敌军,挥剑砍杀,勇猛异常,而他的骑士们在他身后也如他一般。他们横冲直撞,完全暴露在战阵中,最后无一生还。第二天,他们的遗体被发现,全都环绕在统帅周围,而他们的战马还被捆绑在一起。”[xxxiv]

而这种英勇的行为最终却不免在英军的弓箭之下遭到失败,约翰的死是骑士精神衰落的象征,马肖也曾将这种精神记录在他的作品中。[xxxv]十余年后,朗斯被围时的惨状再次激起了他心中对死亡的强烈感受,这种感受集中体现在他于1360年代初写作的第21-23首经文歌中。从文学角度来看,这是一首由三个部分构成的组诗,十分真实地描绘了战争的情景和面对死亡时的内心感受。在第21首经文歌中,我们读到如下的词句,这正是中世纪晚期典型的死亡场景和当时法国社会的写照:

“我们在战争中被撕为碎片

灾难蔓延开来,

从被诅咒的死亡的漩涡中,

而我们就站在它的大门前。

……

敌人将我们团团围绕,

就连我们的农夫

也变成了强盗

如狮豹般凶狠[xxxvi]

仿佛狼群、秃鹫和鹰隼

四处攫取地上的一切”[xxxvii]

而第22首经文歌则充满了对国家丧乱的无尽伤感:

“哭泣吧,王国的子民!

你的人民四散飘零,

被遗弃无助;

他们要么是狼子之心,

要么是各怀鬼胎。”[xxxviii]

这种对于战争与死亡的情感,最终在最后一首经文歌中被归结于对圣母的无限敬爱和深切呼唤,这似乎是通向和平与解脱的唯一道路:

“真福的童贞女,基督的母亲,

你的生产将欢乐带给不幸的世界,

最甜蜜者,当你

相信了天使的传报

生下圣子时

便摧毁了一切异端,

你这最贞洁者。

……

美善与德行的源泉,

我们得救的唯一希望,

垂怜这些

无助的人,

如此,将我们从罪中解脱

引领我们走向正途,

让敌人灰飞烟灭,

和平与欢乐降临我们。”[xxxix]

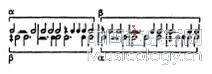

从音乐风格来看,最后三首经文歌和《圣母弥撒》被公认为是同一时期的作品,和前期的作品有很大的不同。从音乐风格来看,和前述的第32首叙事歌一样,最后三首经文歌和《圣母弥撒》被公认为是同一时期的作品。它们都体现出和前期创作的差异,这些经文歌也都采用在1360年代左右还相当少见的四声部织体,声部间的形态和相互关系也和《圣母弥撒》中的完全一致;而在更多细节性的创作手法上它们也表现出共通性,例如第23首经文歌和《信经》的“阿门”两下方声部在节奏形态上相似的声部交叉和对称现象:[xl]

[谱例3-a:《信经》“阿门”的下方声部节奏型]

[谱例3-b:第23首经文歌的下方声部节奏型]

还有第22首经文歌和《圣母弥撒》下方声部节奏型的拱形结构:

[谱例4-a:《圣哉经》“引子”的下方两声部节奏型]

[谱例4-b:第22首经文歌的下方声部节奏型]

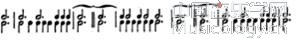

第21经文歌开头的第三声部长久的花腔对“Christe”一词的强调则和《荣耀经》中对相同词句的类似处理遥相呼应:

[谱例5-a:《荣耀经》42-47小节]

[谱例5-b:第21首经文歌开头] [xli]

以及第23经文歌和《圣母弥撒的》的《慈悲经》和《信经》在素材上的联系:

[谱例6] [xlii]

然而除此之外,还有更多的细节显示出二者在精神性上的共通之处:这三首经文歌的歌词和《圣母弥撒》一样,都是拉丁文而非俗语,而这种情况在马肖的经文歌中是十分罕见的[xliii];和《圣母弥撒》的歌词是早已存在的仪式用语一样,这些经文歌中三个声部的拉丁文歌词样都取自现成的赞美诗,显示出强烈的宗教背景;二者都以素歌定旋律作为音乐的基础;而最重要的在于,二者的内容都与圣母崇拜有直接的关系。由于具有特定的背景,这三首经文歌比《圣母弥撒》更直接地表现出对战争的态度和对和平的渴望,而这实际上是《圣母弥撒》情感内涵的一个重要方面,诚如霍平所言,《荣耀经》开始处对于“在和平的大地上”一句不同寻常的处理,无疑地表明了马肖在创作《圣母弥撒》时对于战争的深刻印象及内心的情感[xliv]。

[谱例7:《圣母弥撒·荣耀经》1-4小节]

这种感受在我们理解了与《圣母弥撒》同时产生的最后三首经文歌的情感内涵之后显得更加清晰,而前者中的这种情感仍然服从并最终归结于对基督教的信仰和对圣母的崇拜,这种感受与但丁在其神圣的喜剧结束时所表达的意象是何其相似。

马肖这种建立在对圣母的无限敬仰之上的各种内心情感最后仍然回归到了宗教,这既是他的出发点,也是他的归宿。在他临终前总结其一生经历和创作经验的文艺理论著作《序言》(Prologue)中,马肖抒发了对于圣母玛利亚最深邃的情感:

“圣礼施行处,圣餐所造就

无上曼妙者,神与其荣光

赞美与奉献,挚爱及忠贞

给予我主身,圣母亦相同

彼以无量善,充溢天地间

寰宇之所及,殊方万物中

坚守持盈泰,定数使之然”[xlv]

这不仅是对作曲家的圣母情结的最后陈述,也是对《圣母弥撒》的最好注解,它明确地指出了圣母崇拜在礼拜仪式中的重要性以及这种仪式的意义。相对于马肖的世俗性作品,《圣母弥撒》以俭朴而传统的方式包含了与圣母有关的一切情感要素,最终以纯粹的宗教情感超越了世俗情感,使二者得到了最高形式的统一。在这里,圣母不仅是完美的爱人的化身和永久和平的缔造者,而且成为灵魂的永生之路。在马肖的众多和圣母有关的音乐作品中,《圣母弥撒》是一个完美的终点,尽管它缺乏任何主观的、确切的文字信息和背景文献,但却具有最深邃而复杂的情感内涵。

通过对马肖的《圣母弥撒》的情感内涵及其文化背景的分析,使我们对于这一作品的内容有了较为完整的了解,尤其是结合马肖晚年的其他文学和音乐作品中表现的和圣母情结有关的因素,揭示了《圣母弥撒》的精神特性所具有的可能性。“中世纪末期,有两个因素支配着当时的宗教生活:宗教气息的极端饱和状态和显著的以形象表达思想的倾向”。[xlvi]通过对于《圣母弥撒》情感内涵的解读,我们十分强烈地感受到了这两个因素以及艺术家在自觉或不自觉地通过这部作品表现它们时流露出的动人的情愫,这种情感既属于作曲家个人,也无疑属于他所生活与感受的时代,并因此具有了某种永恒的特质。