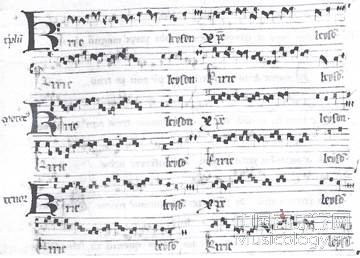

[图1:《图尔内弥撒·慈悲经》,手抄本,f 28r.][6]

(2)《荣耀经》(Gloria)。

《荣耀经》位于手抄本第28面正面下方至29面反面。这个部分和《慈悲经》一样,在14世纪的弥撒配乐抄本中也是仅见的“孤本”,但在节奏形态上更接近“新艺术”时期的技术观念。在谱面形式上,《荣耀经》的三个声部被分为三段通谱抄写:即从“Et in terra pax”至“Adoramus te”为第一段(抄本第28面正面下方);从“Glorificamus te”至“Dei patris”为第二段(抄本28面反面、29面正面);花唱式的“Amen”为第三段(第29面反面)。这第二段的抄谱方式有些反常,因为对于演唱弥撒的歌手而言,很难面对这样一份抄本同时歌唱位于不同页面的各自声部。

[图2:《图尔内弥撒·荣耀经》,手抄本,f 28v-29r]

(3)《信经》(Credo)

《信经》位于手抄本第30面正面至31面反面。和上述两个孤立的乐章不同,图尔内《信经》在14世纪的三份手抄本中都可以发现,即:与阿维尼翁教廷关系密切的阿普特藏稿(Apt codex)中的F-APT 16bis,马德里国家图书馆所藏的Mn V a.21.8 以及拉斯·雨勒加斯藏稿(le Codex de Las Huelgas)中的E-Buhu。[7]这个乐章有可能是将某个“古艺术”(Ars Antiqua)风格的《信经》用14世纪初的记谱法转写而成的。[8]图尔内《信经》的抄写方式和《荣耀经》类似,通谱抄写的各声部被划分为三个段落:从“Patrem omnipotentem”至“Deum verum de”为第一段(抄本第30面正面);从“Deo vero”至“non erit finis”为第二段(抄本第30面反面和第31面正面,和《荣耀经》第二段类似,三个声部分别抄写在两个页面上);从“Et in spiritum”至“Amen”为第三段(抄本第31面反面)。

(4)《圣哉经》(Sanctus)

《圣哉经》位于手抄本第32面的正、反面。和《慈悲经》、《荣耀经》一样是不见于其他抄本的孤例。这个部分具有明显的14世纪三声部经文歌风格特征这体现在其谱面布局上:定旋律声部垫底,而第三声部和经文歌声部分别位于定旋律上方的左、右两侧。通谱抄写的各声部分为两段:从“Sanctus”到“in excelsis”为第一段(抄本32面正面);从“Benedictus”到“in excelsis”为第二段(抄本32面反面)。在32面反面下方有一特殊之处:在定旋律声部结束后(第3行谱表中间)又插入了一个与三声部织体无关的完整的单声部素歌《圣哉经》,这与前述部分的抄写者可能并非同一人。[9]

[图3:《图尔内弥撒·圣哉经》,手抄本,32面反面]

(5)《羔羊经》(Agnus Dei)

《羔羊经》位于手抄本第33面的正面。同样不见于其他文献。这个部分谱面形式遵循着14世纪通谱抄写的惯例。各声部内部又按照《羔羊经》歌词句读分为三行。和记谱形态与节奏观念较为新近的《荣耀经》和《信经》相比,《羔羊经》和《慈悲经》、《圣哉经》都运用了弗朗哥记谱法的长音符和短音符,并使用了以节奏模式(主要是第三种模式)为基础的点对点的对位,显示出13世纪晚期的特征。和前一面相似,这一面的下方也窜入了多余的成分:这是一个短小的独立的单声部《慈悲经》乐章,风格与前面的《慈悲经》应属同一时期,即使不是出自同一作者之手。在中世纪羊皮纸十分珍贵的情形下,在页面空白处抄上与弥撒配乐相关联的内容以避免浪费是可以理解的。

[图4:《图尔内弥撒·羔羊经》,手抄本,33面正面下方]

(6)《散席》(Ite missa est)

《散席》位于手抄本第33面的反面。这是整部弥撒套曲6个乐章中最特异的一个部分:孤立地看,这实际上是一首以“Ite missa est”为基础的三声部经文歌,上方两个声部各有其独立的歌词(第三声部为法语,经文歌声部为拉丁语);而作为定旋律的“弥撒结束,称谢于主”的音调“并非借自素歌,而是全新创作的”[10]。在谱面布局上,歌词和音符最长大的第三声部分布在页面上方的左侧和页面下方;而规模稍小的经文歌声部则位于页面上方的右侧;歌词和音乐都最为简省(全部为长音符)的定旋律声部则被置于页面上方右侧的最后一行(在经文歌声部之下)。这首经文歌并非为A27手稿专有,在14世纪较晚期的伊夫莱阿手稿(Ivrea codex)中找到(I-IV 和F-SERc)。

[图5:《图尔内弥撒》三声部经文歌式的“散席”,手抄本,33面反面]

通过以上对手稿的形态、来源、抄写方式和记谱风格的分析,都表明图尔内弥撒是一部许多原先独立创作的乐章的汇编,它们共同构成了一套可供演唱的完整的常规弥撒套曲。可以认为《图尔内弥撒》的音乐文本决非出自某一位作者之手(甚至于其抄本也不是由某一位抄谱者完成的),而是涵盖了13世纪晚期到14世纪初期近五十年的跨度。

2. 《图尔内弥撒》的具体构成与细部分析

《图尔内弥撒》在1980年代之前有多个现代译谱本[11],但都不同程度地存在错误。以下的具体分析依据最近出现的、较为精密的比利时鲁文天主教大学教授菲利普·梅尔西耶的新译本进行[12]。在分析时,着重将各乐章与马肖的《圣母弥撒》进行体裁性上的对照。

(1)慈悲经

《图尔内弥撒》的《慈悲经》较为短小,共计54小节。根据中世纪音乐的“词乐”结构[13]原则,音乐进行的段落划分和歌词句读一致,但图尔内《慈悲经》的音乐结构与经文的反复三段性并不完全一致,而是呈现出与《圣母弥撒》类似的四段性布局,每一段的规模都完全相等(按照现代译谱均为16小节),以明确的和声终止式区隔:

A(Kyrie eleyson’’’)-B(Christe eleyson’’’)-C(Kyrie eleyson’’)-D(Kyrie eleyson’)

这种设置也许是为了强调最后一次咏唱“Kyrie eleyson”。图尔内《慈悲经》各段均为基于第二种节奏模式的齐唱花腔,和声语汇也基本基于13世纪的原则,较多运用伪音造成终止感(尤其是对调式主音“G”及其上方五度音“D”的强调),风格肃穆庄重。

(2)《荣耀经》

《荣耀经》是《图尔内弥撒》 中最长大的乐章,共达411小节,其中结尾的“阿门”(Amen)作为一个独立的段落更是达到了80小节之巨,这远远超过了《圣母弥撒》中《荣耀经》的“阿门”段落。根据音乐进行的终止感并结合歌词经文的语意划分,图尔内《荣耀经》可以划分为四个段落:

A(1-66小节):从“Et in terra pax”至“gloriam tuam”

B(67-168小节):从“Domine deus”至“nostram”

C(169-231):从“Qui sedes”至“Dei patris”

D(232-411小节):“Amen”

A、B、C三个部分的基本织体是主调齐唱的音节式和纽姆式混合的风格,在某些关键性词句上会有长气息的强调(例如93-114小节“Domine fili unigenite Jesu Christe”我主圣父之独子耶稣基督)突出了强烈的宗教气息,这与《圣母弥撒》中的用法类似:

[谱例1.Gloria. 95-115 ]

在总体风格较为保守的《图尔内弥撒》中,“新艺术”音乐语言在《荣耀经》中运用得较为明显:不同时值的音符在乐章中有了大量而灵活的运用(主要是在上方两个声部,有时也出现在定旋律声部中),造成音乐高度的流动性与变化性,各声部间的关系也更为复杂。在和声语汇上,这偶然出现的“平行六和弦”既使在14世纪也是相当激进的用法[14]:

[谱例2.Gloria. 86-91]

该乐章的“阿门”在14世纪的弥撒文献中是一个规模庞大、手法多样、表情生动的段落。这个段落的定旋律声部全部为完全的长音符,而上方两个声部则运用各种时值的音符以模进、分解、对比、反复等手段造成富于律动与变化的效果。

[谱例3.Gloria.Amen.246-259.两个上方声部的模进]

[谱例4.Gloria.Amen.260-268.两个上方声部的分解旋律]

[谱例5.Gloria.Amen.389-393.上方两个声部时值的对比]

(3)《信经》

《信经》的规模在整部弥撒套曲中仅次于《荣耀经》(共397小节),并与后者一样采用了更为自由的节奏形态和“新艺术”的革新的记谱法,在风格上也更为接近:这和《圣母弥撒》将《荣耀经》和《信经》处理成一对和前后形成对比的乐章的手法如出一辙。[15]但从《信经》见于其他14世纪手抄本的情况来看,它和《荣耀经》不太可能出自同一位作者之手,只是由于其风格近似被挑选在一起来构成弥撒套曲的组成部分。根据音乐进行的终止感并结合歌词经文的语意划分,图尔内《信经》可以划分为四个段落:

A(1-108小节):从“Patrem omnipotentem”至“facta sunt”

B(109-246小节):从“Qui proter”至“erit finis”

C(247-363):从“Et in spiritum”至“venturi saeculi”

D(364-397小节):“Amen”

和《荣耀经》相比,《信经》的音乐构成要简单得多,对于“新艺术”音乐语汇的运用也相当有限,表情较为单一。尤其是《信经》的“阿门”,规模短小,基本为13世纪式的节奏模式之上的多声部织体,各声部整齐一律,在技术性上很难和《荣耀经》的“阿门”相比,与《圣母弥撒》的《信经》“阿门”出神入化的复杂性而言更是不可同日而语。

(4)《圣哉经》

《圣哉经》和其后的《羔羊经》在规模上显著缩小(分别为153小节和71小节),隐然构成了另一对相似的乐章(这种成对出现的乐章布局与马肖的《圣母弥撒》中《圣哉经》和《羔羊经》的设计相同,并且似乎是14世纪弥撒套曲中常见的现象)。《圣哉经》的音乐语言和《慈悲经》一样,依然是基于保守的13世纪节奏模式形态的齐唱织体,在词曲关系上,纽姆式和花唱式占有主导地位,音节式只是偶尔出现。在音乐结构上,图尔内《圣哉经》的一大特点是内部划分十分细碎,终止感和歌词句读基本保持一致:

A(1-8):“Sanctus”

B(9-16):“Sanctus”

C(17-23):“Sanctus”

D(24-33):“Dominus Deus Sabaoth”

E(34-46):“Pleni sunt caeli et terra gloria tua”

F(47-64):“Osanna”

G(65-75):“in excelsis”

H(76-118):“Benedictus qui venit in onmine domini”

I(119-153):“Osanna in excelsis”

这种一致性使该乐章“词乐结构”的痕迹十分明显,音乐本身的结构力较为淡薄。唯有花唱式段落“D”、“H”、“I”局部运用分解旋律的手法,在一定程度上增强了音乐的流动性和多声部织体的整体性。

(5)《羔羊经》

若以演唱时间计算,《羔羊经》是《图尔内弥撒》中最为短小的部分(《慈悲经》要反复)。其音乐结构划分和《圣哉经》一样也是趋于细化的,并与句读完全一致:

A(1-10) :“Agnus Dei qui tollis pecata mundi”

B(11-30):“Miserere nobis”

C(31-39):“Aguns Dei qui tollis peccata mundi”

D(40-45):“Miserere nobis”

E(46-55):“Agnus Dei qui tollis pecata mundi”

F(56-71):“Dona nobis pacem”

除了个别出现了“新艺术”记谱形态(42-43小节),《羔羊经》几乎是建立在节奏模式之上的,三声部齐唱织体中纽姆式与花唱式交替出现。偶尔出现的分解旋律也赋予音乐一定的流动性。《图尔内弥撒》的《圣哉经》和《羔羊经》尽管有着和《圣母弥撒》中相应部分近似的成对设计,但音乐语汇却显趋保守;在《圣母弥撒》中集中使用的、14世纪中叶最时髦的“等节奏”技法在《图尔内弥撒》的前五个部分中鲜有运用。

(6)《散席》

而最后的《散席》为一首三声部经文歌(共117小节),并且在经文歌声部和第三声部各有独立的拉丁文和法文歌词。拉丁语的经文歌声部的内容是告诫富人要乐善好施,不要拒绝上门求告的穷人;而用法国北部皮卡底(Picardie)方言写成的第三声部则是一首向爱人表白的情歌。[16]值得关注的是,这首“经文歌”的定旋律声部出现了“新艺术”时期十分常见的、一定程度上是这一时期的经文歌所特有的“等节奏技法”——以公式表示,应为: 2C =10T(但最后一次节奏型出现不完整)。由此,按照音高型出现的次数,这首经文歌实际上被分为2个段落:“Ite missa est”(1-60小节);“Deo gratias”(61-117小节)。相对于音程进行平稳的定旋律声部,两个带有附加歌词的上方声部具有典型的14世纪特征,音乐流动性极强;而第三声部的音符时值明显要比经文歌声部短小,这样和定旋律声部构成了上密下疏的“弗朗哥经文歌”风格。由于其特殊的音乐形态和体裁特征,《散席》和其他5个乐章构成了极大的差异,仿佛是一个窜入的部分:这一方面破坏了弥撒套曲严谨的仪式特征,另一方面也造成了这一套曲体裁性上的特殊意味,也进一步凸现了《图尔内弥撒》各部分出自众人之手、被某一位教会人士集腋而成的“非作品”特性[17]。

[谱例6.Ite missa est.1-20]

3.《图尔内弥撒》的体裁性:和《圣母弥撒》相比较

作为“一种被习惯制约的种类、类型或类别”,[18] 某种特定音乐体裁的出现及其体裁性的确立有赖于具有相同体裁特征的音乐作品的不断产生,并在一定的社会文化环境中获得相应的认知与接受。多声部弥撒套曲在14世纪的出现有着社会环境和艺术风格上的必然性:教廷从1309年被强制迁往阿韦尼翁,在将近七十年的时间里,教皇都是法国人,而此时的法国正是“新艺术”方兴未艾之际。从1325年教皇约翰二十二世的敕令中可以知道,当时的教会作曲家将最小时值音符(minime)、断续歌(hocket)、世俗性的歌词、经文歌中的上方声部(triplis和motetis)的声部织体手法等一揽子“新艺术”特有的手法带入到教会音乐之中;追求纯技术层面的完美和独创性是“新艺术”音乐观念最重要的特点。可以说:所声部弥撒套曲作为一种音乐体裁从宗教仪式中独立出来,是和14世纪“新艺术”音乐的实践与同时期法国音乐文化中形式主义的审美倾向息息相关的。

在提及现存的14世纪弥撒套曲时,我们通常会立即想到纪尧姆·德·马肖(Guillaume de Machaut,1300-1377)的《圣母弥撒》这部“已知最早的由一位作曲家创作的多声部的常规弥撒套曲”[19] 。这部大约创作于1360年代中期的弥撒套曲是弥撒的常规部分配曲,由《慈悲经》(Kyrie)、《荣耀经》(Gloria)、《信经》(Credo)、《圣哉经》(Sanctus)、《羔羊经》(Agnus Dei)、《散席》(Ite Missa Est)六个部分(或称六个乐章)组成。全曲每个部分都为四声部织体,这与“新艺术”时期常见的三声部形态有所不同。

而从整体结构布局来看,这六个乐章其实可以分为3个单元,即作为全曲序章的长大《慈悲经》、作为全曲主体成对出现的《荣耀经》和《信经》、《圣哉经》和《羔羊经》以及作为全曲尾声的短小的《散席》。从音乐的基本形态上看,《圣母弥撒》主要包含了两种多声部织体和创作技术,即对位性的等节奏类型和主调性的康都克图斯类型。而就这两种类型在作品中的运用而论,前者显然占有绝对的优势。这不仅表现在全部六个乐章中有四个是用等节奏技术写成的,而且作为全曲高潮和最具技术含量的《荣耀经》和《信经》中的“阿门”也是等节奏型的;此外,等节奏特性也不同程度地渗透在主调型的部分中。因而,等节奏技术和结构观念是整个《圣母弥撒》中最重要的结构要素和支配力量。 除了在创作手法和素材运用上体现出严密的一致性和贯穿性外,《圣母弥撒》也是这一时期同类作品中唯一有着明确作者归属的。[20]通过对相关史料的分析研究,甚至可以发现这一作品是为某一特定的宗教仪式而创作的,并在仪式中得到过确实地运用。[21]