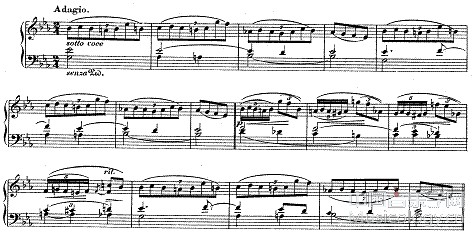

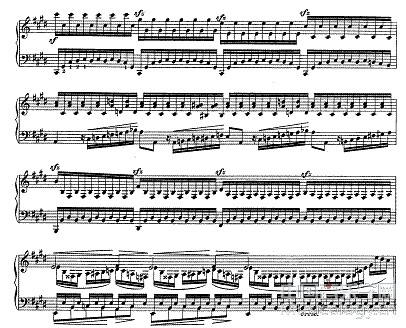

[谱例1:《大卫同盟舞曲》I与II]

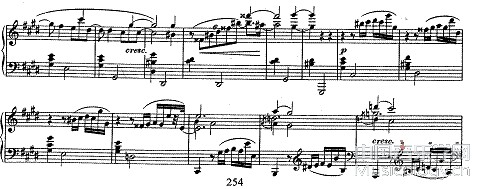

这种有着标题意义的热烈奔放与宁静沉思的差异也出现在另一部重要的钢琴套曲《狂欢节》(作品9,1835年)中,犹豫不绝、迁延蹒跚的半音化旋律和富于激情的大幅度跃进构成了深刻的音乐形象上的对比:

[谱例2:《狂欢节》第5曲“Eusebius”和第6曲“Florestan”]

联系作曲家所处的时空环境来看,这种由个体人格引发的艺术创造和文艺批评上的矛盾性冲突实在和19世纪上半叶的浪漫主义文学思潮有着密不可分的关联:后者不仅催生和诱发了前者,而且如果没有后者的背景因素,这种立足于情绪与性格差异的音乐创作就不可能在当时取得极大的成功,并进而成为一种引领潮流的新风格。[21]发端于18世纪后半叶的德意志浪漫哲学的源起实则立足于对两种截然不同的人性、气质、情感的对立的呈示、融和与解决。狂飙突进运动中德国文学的代表席勒曾这样写道:[22]

“只要这两种性格升高到诗的境地,它们所特有的许多限制就会消失不见,而且它们的诗的价值越大,它们的矛盾就越少;因为诗的心境是一个独立的整体,在这里一切差别和欠缺都烟消云散了。”

但这种脱胎于18世纪古典主义美学的文艺观念对于19世纪的浪漫主义者未必完全适用,因为“事实上两种人性的对立,有限与无限的普遍分裂并不那么轻而易举地在诗中就克服了。”席勒留给包括舒曼在内的19世纪的浪漫派的,“是一大堆难以解决的问题。”[23]这一系列从历史和逻辑的角度都不易解决的二元对立实则困扰了(也激励了)19世纪上半叶的德国浪漫主义艺术家,而这种对立亦有着深刻而特殊的社会成因,必须从当时德国的历史现状出发加以全面地考察。

二.作曲家创作观念中内容与形式矛盾的集中体现:《交响练习曲》(作品13)

舒曼在1830年代创作了大量钢琴作品,从1830年作品第1号《阿贝格主题变奏曲》开始,直至1839年《维也纳狂欢节》(作品26号)问世,可以说在此十年间,除去少量艺术歌曲外,钢琴作品成为舒曼音乐创作的几乎全部内容,而他最有代表性的声乐套曲、乐队作品和室内乐则几乎都写于1840年与克拉拉结婚之后。[24]可以说,在舒曼的早期创作中,钢琴作品占据了最为重要的地位,也是了解作曲家音乐语言形成和风格发展的最主要对象。而这一时期对于舒曼而言,正是最具个性化创造力的探索阶段,留下了许多富于实验性和思想性的作品。从这一时期的钢琴作品类型来看,主要集中于三种类型:具有古典主义器乐特征的传统大型体裁(如二首奏鸣曲、《阿贝格变奏曲》、《克拉拉主题即兴曲》和实际上是钢琴奏鸣曲的《无乐队协奏曲》);具有19世纪初期浪漫主义特征的各种小型特性体裁(各类练习曲、间奏曲、幻想曲、浪漫曲、新事曲、幽默曲等);极具舒曼个人独创性的标题性套曲(如《蝴蝶》、《大卫同盟舞曲》、《狂欢节》、《童年情景》、《克莱斯勒偶记》和《维也纳狂欢节》)。[25]

而在这众多钢琴作品中(其中不乏已成为浪漫主义钢琴音乐经典的名作),有一相当特殊之作,这就是作品13的《交响练习曲》(Études symphoniques)。这是一部很难归类但又十分引人注目的作品,在舒曼的早期创作中占据着突兀而又古怪的地位,其创作过程、文本构成、体裁特性、创作手法、风格内涵以及作曲家本人对其的看法都异常复杂而特殊,值得我们进行深入地分析与追索,而作品所体现的舒曼早期创作中最为重要的音乐观念及其文化背景与时代因素也将随着我们的研究而一一呈现。

1. 复杂的创作情况与众多版本(1837年版、1852年版、1862年版、1873年的补充版、1892年版)

《交响练习曲》的创作始于1834年夏季。舒曼此时正和她的一位女学生欧内斯蒂娜·冯·弗里肯谈恋爱,甚至于发展到私订终身的程度(1835年9月),尽管后来由于欧内斯蒂娜的父亲弗里肯男爵的干预而解除了婚约。[26]这部作品正是采用弗里肯男爵(本人是一位业余音乐爱好者)的一首长笛变奏曲的主题写成的“经过多次思考并不断改变之后的一组变奏”[27]。和以往舒曼一挥而就的笔法不同,《交响练习曲》的创作周期很长(直到1837年才出版)[28],作曲家为此倾注了巨大的心力 ,而且内容几经修改,作品的标题似乎也是通过反复权衡才加以确定。作曲家最初倾向于用德语名之为《弗罗伦斯坦和优锡比乌斯所作的管弦乐性格的钢琴练习曲》(Etüden im Orchestercharakter für Pianoforte von Florestan und Eusebius)或《十二个大卫同盟成员练习曲》[29],这显示出舒曼曾经有过的标题化的重要构思(于其“二重人格”及“大卫同盟”这一虚构的人物群像有关)以及力图通过钢琴独奏展现出乐队作品的气势(“管弦乐性格的”)[30],同时也表明作曲家意图将作品视为一套有着内在联系但相对独立的练习曲(而没有因为作品中大量采用变奏手法而称之为变奏曲)[31]。而在1837年出版时,舒曼选择了法文“Études symphoniques”作为名称,这是一个似乎不带有“标题”色彩的纯器乐叫法,仅指明了作品的体裁(一系列练习曲)和性格(交响性或乐队效果)。1837年版本的构成如下:

- Theme - Andante

- Etude I (Variation 1) - Un poco più vivo

- Etude II (Variation 2) - Andante

- Etude III - Vivace

- Etude IV (Variation 3) - Allegro marcato

- Etude V (Variation 4) - Scherzando

- Etude VI (Variation 5) - Agitato

- Etude VII (Variation 6) - Allegro molto

- Etude VIII (Variation 7) - Sempre marcatissimo

- Etude IX - Presto possibile

- Etude X (Variation 8) - Allegro con energia

- Etude XI (Variation 9) - Andante espressivo

- Etude XII (Finale) - Allegro brillante

无疑,这是一个体裁性相当奇特的作品,尽管没有采用“主题与变奏”的称谓,但作品事实上包含弗里肯男爵的原创主题和以此为基础的9个变奏[32];而更加出乎常理之外的则是第3首、第9首和第12首练习曲,它们与弗里肯主题几乎毫无关联(最后一个练习曲实际上是采用马施内的歌剧《圣殿骑士与犹太女郎》中的一个主题创作的进行曲[33]),但从情绪进展和音乐形象塑造上却是作品不可缺少的有机组成部分(作曲家对此有明确的主观意图和创作构思),这就破坏了本来可能具有的变奏曲的框架(尤其是第12练习曲不仅在音乐素材上和主题缺乏关联,在规模上亦极度膨胀,其情绪之热、技巧之华丽犹如奏鸣套曲的终曲),却具有了某种标题钢琴套曲的意味(如同作曲家本来所设想的具有浓厚个性色彩的称谓)。

显然,舒曼本人后来意识到这一矛盾之处,并试图从作品名称和内在构成上加以缓解。1852年他又出版了第二个版本,删去了与弗里肯主题无关的第3练习曲和第9练习曲(“有意识地区分了更接近主题的‘变奏’和结构上更为松散的‘练习曲’”[34]),并对最后一个练习曲进行了大幅修正,将作品名称改为《变奏曲形式的练习曲集》(Études en forme de variations)[35]。这时的舒曼无疑对古典器乐形式有了更为深入地了解(他的四部交响曲已经相继完成),而他的革新意识和创造力也已大为减弱(精神病的症状也日益加重),可以认为,出于1837年版本在体裁性上的矛盾和突兀促使此时的作曲家对其进行了修订。但这一修订版本并不成功,尽管外在的矛盾得以解决,但作品本身的个性化因素丧失殆尽,这不啻表明1837年版中存在的矛盾的某种必然性。在舒曼去世后,他的岳父维克在1862年修订出版了第三个名为《十二首交响曲练习曲和变奏形式的练习曲》(XII Études Symphoniques and Études en forme de variations)的版本。从标题一看即知,这其实是一个将1837年版和1852年版加以折中的处理,它恢复了后者删去的两个练习曲,“但保持1852年紧缩的终乐章”[36]。

舒曼在1834-1837年间创作《交响练习曲》时曾有过许多后来被放弃的草稿,其中有的已相当完整,它们对于了解作曲家的创作过程和艺术构想是至关重要的。其中五首练习曲由于作曲家的学生和好友勃拉姆斯的努力争取被保留下来,并被收入1873年出版的布赖特科普夫版的《舒曼作品集》第十四卷,归入“未出版的变奏曲”中。[37]这五个补充变奏曲为:

- Variation I - Andante, Tempo del tema

- Variation II - Meno mosso

- Variation III - Allegro

- Variation IV - Allegretto

- Variation V - Moderato

但就音乐的形式与表情本身而言,这五个完全根据弗里肯主题以变奏手法写成的练习曲是比较完善的,这大约也是许多现代钢琴家在演奏《交响练习曲》时将它们也纳入的原因,尽管这种看似尊重历史的做法其实既“不顾舒曼三年的苦苦思索为作品找一个理想的形式”[38],也没有依照作曲家晚年较为保守的做法使作品保持严格的主题与变奏的形式(因为没有哪位钢琴家会去掉和弗里肯主题无关的三首练习曲)。通过分析这些“美得不该浪费”的变奏,实际上使我们进一步明确了这位伟大的浪漫主义者力求在内容与形式的关系上极力创新的卓绝艺匠,而其中不可调和与无法获解的矛盾冲突实则是一个风云突起的伟大时代的真实写照。

因而,由舒曼的遗孀、也是对他的生活与创作最为了解的19世纪另一位重要音乐家克拉拉·舒曼编订并于1892年出版的《交响练习曲》仍然采用了1837年版的乐章构成,但包含两种不同的版本形式。[39]即:第一种版本在各部分的命名上采用主题和练习曲1、2、3……12的形式,将除主题外的所有部分都视作“练习曲”;第二种版本则将12 首练习曲分为两类,凡以弗里肯主题进行变奏的称为“变奏1、2、3……”,而对和弗里肯主题无关的三首练习曲则分别名之为“练习3、练习9和终曲”。现将两个版本各部分的名称对应如下:

- Theme – Theme Andante

- Etude I -Variation I Un poco più vivo

- Etude II -Variation II Andante

- Etude III - Etude III Vivace

- Etude IV -Variation III Allegro marcato

- Etude V -Variation IV Scherzando

- Etude VI -Variation V Agitato

- Etude VII - Variation VI Allegro molto

- Etude VIII -Variation VII Sempre marcatissimo

- Etude IX - Etude IX Presto possibile

- Etude X - Variation VIII Allegro con energia

- Etude XI -Variation IX Andante espressivo

- Etude XII – Finale Allegro brillante

克拉拉的两个版本的名称均为德语“变奏曲形式的练习曲集”(Etüden in Form von variationen),这还是采用了丈夫1852年版的称谓(尽管保留了1837年版的音乐文本),仅在封面上用小字分别标出“第一版”(Erste Ausgabe)和“第二版”(Zwrite Auagabe)。应该说,这样的处理是比较符合作曲家本意的。尤其是第二个版本,在标示上保留了原本的练习曲和变奏曲相对立的矛盾性以及最后一首练习曲所具有的“终乐章”的性质,可以视作舒曼1834-1837年创作这一作品时的真实形态,尽管《变奏曲形式的练习曲集》这一标题和作曲家1837年的初衷有了较大的差异。

[图1:克拉拉·舒曼编订的《舒曼作品集》中两种版本形式的《交响练习曲》封面][40]

2.《交响练习曲》的结构与音乐形象分析

作为“舒曼最雄伟、最气势磅礴的作品之一”[41],《交响练习曲》是一部形式复杂、技巧绚丽、情感深沉而富于戏剧性变化的气象万千之作,以下对作品的13个组成部分分别略作解说。[42]

主题 表情为“行进的”,升C小调,4/4拍,起承转合的单二部曲式,结构十分方整。这是一个忧伤的而缓慢的曲调,舒曼自己曾在一份草稿上标注“近似葬礼进行曲”。[43]第1小节建立在主和弦之上的四音下行动机和紧随其后的第2-4小节的琶音织体给人深刻的印象,奠定了悲剧性的基调,而这一动机在第5和第13小节的反复出现更加深了和呼应了这一印象,并与第3乐句的波澜起伏相映成趣。[44]作曲家曾一再强调这个主题的悲伤性格,并且在一起开始时似乎是预备像弗里肯男爵曾经做过的那样,写一组真正的变奏,[45]尽管这两点在音乐随后的进行中都发生了变化,而这一变化对理解作品的形式特征与情感内涵的真正本质至关重要。

[谱例3:《交响练习曲》主题第1小节下行动机]

第1练习曲(变奏1)这是一个“弗罗伦斯坦”式的练习曲,热烈而富于律动。它和主题的调性、节拍、曲式、和声框架都保持一致,结构也较为方整(第4乐句仍然是第1乐句的再现);第二乐段出现反复,在表情与速度上和主题形成对比(“略微活泼”)。但在旋律进行上有了很大的变化,第1小节就出现了新的素材:

[谱例4:《交响练习曲》第1练习曲第1小节]

这一酷似赋格主题的素材以模进的形式贯穿于全曲。[46]而主题中的下行动机分别在第5和第13小节出现(和主题相同),与这一素材形成了对位化的效果。从整体来看,卡农手法造成的紧张感无处不在,预示着音乐形象更大的发展。

第2练习曲(变奏2) 忧伤激越的情绪使人想起“优锡比乌斯”的形象(“富于表情的歌唱性”),这一练习在调性、节拍、结构、和声框架上仍然没有偏离主题(但两个乐段均作了变化反复,在音响规模上显得更为长大)。但在音乐形象上着力于第1练习曲跳音的下行曲调构成对比:旋律流畅上行,含有复附点节奏的高声部素材与低声部的主题四音下行动机形成对位,并持续了第1乐句:

[谱例5:《交响练习曲》第2练习曲第1-2小节]

值得注意的是,一开始出现在内声部柱式和弦的以十六分休止符开始的节奏型被几乎从头到尾保持(除了第三乐句有所减弱),构成某种“织体化”的效果(在第2乐句进入扩展到所有声部),这一效果在其后的练习曲中被大量应用,对于音乐形象的塑造十分重要,并让人联想到作曲家在1840年代脍炙人口的艺术歌曲中常用的手法。而另一极具个性的手法在于:第2练习曲中大量出现了“展开性”的片段,造成某种“奏鸣性”效果,尤其是:复附点节奏音型被加以动机式地处理:

[谱例6:《交响练习曲》第2练习曲第4-6小节]

第3练习曲 第1和第2练习曲尽管保留了主题的基本元素,显示出“变奏”的特质,但在素材和手法的运用上已经较为自由,而第3练习曲除了在调性上与主题一致外,其结构、旋律、和声框架、主题动机已经判然。这已不是主题的变奏(就古典器乐传统而言),但亦非贸然闯入、毫不相干的“练习曲”,而是和主题有着形象与情绪关联的“插部”。

这首“活泼的”2/4拍的练习曲为8+12的形式(两部分都完整反复,具有单三部曲式特征),它彻底改变了第2练习曲中忧伤激动的性格,仿佛一种音乐形象上的转折,但在分解和弦的跳音弹法和旋律中反复出现的附点节奏型上仍然试图和前两个变奏保持某种联系,而更重要的是,第2练习曲中给人印象深刻的“织体化”的笔法再次贯穿始终(除第2乐段开头略有变化),并且比第2练习曲更加明显,全曲形象与情绪因而高度统一:

[谱例7:《交响练习曲》第3练习曲开头与结束]

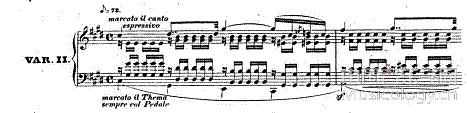

第4练习曲(变奏3)第四练习曲在作曲手法上回归到对弗里肯主题的变奏上,故而在克拉拉最后编订的版本上被标注于“变奏三”,其调性、节拍、曲式、和声框架都与主题基本一致,在旋律进行上相对于变奏一、二和主题甚至更为贴近,四音下行动机的形象十分鲜明。但在性格上,这首练习曲体现出极强的动力性,富于战斗精神的节奏音型与主题的卡农式处理相结合,并在整首练习曲中加以发展,造成进行曲般的表情,两个乐段的分别反复也颇具匠心,与八度卡农的对位形式相呼应,给乐曲注入了勇往直前、势不可挡的个性:

[谱例8:《交响练习曲》第4练习曲第一乐段]

这种在音乐素材上和主题的近似以及音乐性格上和主题的不同完好地切合了变奏曲的特质,是对主题形象的深化与扩展,但在练习曲的结束,却出现了不同寻常的处理,音乐并未完全终止,而是以紧接的形式(“attacca”)直接进入第5练习:

[谱例9:《交响练习曲》第4练习曲结束和第5练习曲开头]

第5练习曲(变奏4)第5练习曲尽管仍是主题的变奏,但在音乐构成要素和形象上相对于之前的变奏有了较大转变:调性与节拍都发生了变化(E大调和12/8拍),速度极快(每分钟108拍),并且具有谐谑曲的性格(“scherzando”)。在和声进行上,第二乐段的第二乐句出现升f小调和升c小调的转换造成和声色彩的变换,变奏4出现的调性变换,使得它没有完全严格遵循主题的和声序进,但在和声布局上却依照主题和声的变化原则,将和声的变化高潮按置于第二乐段的第二乐句。主题中的四音动机在曲中很不明显,只是在乐曲的强拍中相当隐晦地浮现(见上例)。由于音乐流动性的增强,第5练习曲的“织体化”特征相对于前面的练习有所减弱(尤其是乐曲的第二乐段):

[谱例10:《交响练习曲》第5练习曲12-16小节]

这种织体性的削弱在某种意义上突出了作曲家所要表现的“谐谑性”,而这种谐谑性实际与作品交响化的构思及富于尖锐戏剧冲突的立意相契合,但却背离了变奏曲的体裁特性与形式感,造成音乐形象上的突变。当我们将第4练习曲和第5练习曲一同聆听时,这种变异尤为显著。

第6练习曲(变奏5)在调性、节拍、和声框架以及音调运用上再一次与主题保持了接近的态势,织体化效果十分突出,这是对第5练习曲飘逸的谐谑曲性格的矫正,并和第4练习曲一道构成了对主题的呼应与肯定。第4、5、6练习曲都具有轻快、激越、炫技性的速度与表情,并且都有明显的对位色彩。在此意义上,第5练习曲的特异与其前后的两者形成了对比;如果我们再联系第4练习曲密接嵌入第5的手法,这种局部的三部性结构就更为显著了。

第7练习曲(变奏6)第7练习曲的性格再次发生了重大变异。尽管还勉强保持着自由变奏的形式,但调性趋向于主调的关系大调(E大调),主题的和声框架被打乱,结构成为扩展再现的单三部曲式。弱起节奏音型造成了迥异于主题动机的形象变化,后者的悲剧性色彩也被明显削弱;在三部性结构的中部隐约出现四音下行动机,这种手法的展开意味显著超过了变奏性:

[谱例11:《交响练习曲》第7练习曲13-17小节]

而再现的第三部分(从19小节始)表现出较大的动力性,不仅将前两部分的素材予以综合,而且以极具推动力的附点节奏音型(来自第一部分的第3小节)配合不完全终止导向第8练习曲:

[谱例12:《交响练习曲》第7练习曲22-30小节]

在除了终曲的各部分中,这首练习曲最富于内部的曲折变化,其“织体化”特征也最为薄弱,单独看来,好似奏鸣曲中发展部的某个片段,这在一定程度上呼应了“交响性”的整体意图。

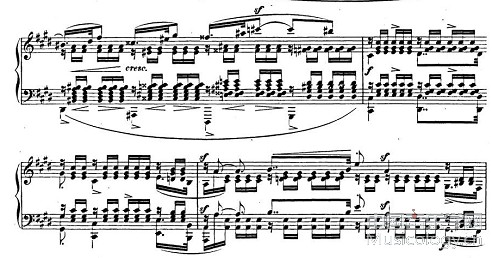

第8练习曲(变奏7)在这一调性、节拍、结构、和声都与主题保持一致的变奏中,织体化写作特征又被重新强调,并且几乎预示着作曲家日后艺术歌曲的风貌:

[谱例13:《交响练习曲》第8练习曲1-4小节]

尽管在变奏性上与主题保持了较为密切的关联,但这一练习中对音乐形象的塑造仍然不断深化,而这种深化在很大程度上是基于对主题形象的模拟与重构而达成的。变奏7速度很慢(仅次于变奏9),情绪在各部分中是最为舒展的,这种与主题接近的速率不同于大多数练习曲激越、热情的性格,而是富于优锡比乌斯似的梦幻与冥想;但又通过织体的对比和主题形成了深刻地对照:建立在卡农形式之上的音阶式旋律和跳跃节奏音型将主题动机的四个音巧妙地包卷起来(见例12中的标记),并贯彻始终。这种流利而颤动的幻想情调与主题坚定而简洁的丧葬氛围都同样根植于悲伤、忧郁的基调,但却呈现出不同的形象,似乎暗示着葬礼主题在经历一系列发展与衍变后的面目。

第9练习曲 在此又出现了一个插部式的新形象。这是所有练习中最为短小急速的一首(presto possible),除了调性和基本结构外,和主题几乎没有任何音乐素材上的关联。作曲家采用不常见的3/16节拍,急雨式的细碎节奏音型贯穿全曲,造成某种乐队化(仿佛弦乐的拨奏)但又极富钢琴技巧性的类型化音响,尽管织体化特性在此并无特殊的强化:

[谱例14:《交响练习曲》第9练习曲开头]

主要构筑在音乐音域高低起伏之上的音乐形象简洁明了,犹如短兵相接之际的瞬间厮杀。这是一首真正意义上的练习曲(也可能会让人想起贝多芬或门德尔松的交响套曲中某个谐谑性片断),它的出现再次打破了作品原本就比较薄弱的“主题与变奏”的体裁性。而练习曲结尾去掉跳音、加上踏板之后的部分以举重若轻的笔法稍稍抹平之前尖锐的棱角,为下一个变奏的出现作了预备:

[谱例15:《交响练习曲》第9练习曲1结尾]

第10练习曲(变奏8)主题的四音下行动机再次明确地出现,调性、节拍、结构与和声框架也被保持,这使第10练习曲成为主题的第八个变奏。这首富于活力(“sempre con energia”)而中规中矩的练习曲在众多练习(变奏)中并无特出之处,但作曲家在此似乎是要有意突出主题中所包含的前进的动量,这不仅从演奏提示可以窥伺,更从由右手包含休止符的柱式和弦加上左手轻快急速的音阶跑句所构成的织体中得以感受。而第二乐段第一乐句中包含的变化因素在此更加明确地呼应了主题的形象:

[谱例16:《交响练习曲》第10练习曲9-12小节和主题9-12小节对比]

第11练习曲(变奏9)作为整部《交响练习曲》中的最后一个变奏(事实上也是最后一首真正意义上的练习曲),这首具有夜曲风格的练习是对主题音乐形象的再一次卓越而富于激情地深化。优锡比乌斯的形象再次凸现,富于表现力的情绪变化(Con espressione)昭示着向主题基调的回归(主题动机的后两个音被巧妙地改写为五连音的形式),但明显增强的基于低声部分解和弦音型的流动性与高声部如歌的旋律性却暗示着不安与彷徨。主题的二段式结构在此被扩充为再现的三段体[47],第一部分的静谧情感在进入短暂的发展性中部后变得激动而惊惶,这赋予再现部极大的动力,平静的氛围被破坏,预示着音乐的后续发展:

[谱例17:《交响练习曲》第11练习曲12-14小节]

本来,就主题与变奏的基本体裁特性来看(尽管在之前的音乐发展中已遭到不同程度的破坏),第11练习曲应该承担最后一个变奏和套曲终曲的结构功能,即便略为扩充的曲式也并不妨碍我们这样看待它(并且这一变奏在情绪上和音乐形象上确实表现出向主题的回归);然而作曲家在此选择了升G小调(主调的属调)的作为练习曲的和声基础(乐曲结束于升G的主和弦,即升C的V级),这就明确昭示了音乐进一步往下发展的意图。运笔至此,给听者以无限的好奇与不解,舒曼究竟想怎样?难道还有下一个变奏或者新的练习曲出现?

第12练习曲(终曲) 我们等待的结果乃是一个长达195小节的“凯旋进行曲”!一个既不是真正的“练习曲”,更不是主题的变奏的宏伟而华丽的庞然大物。这个“Allegro brillante”(辉煌的快板)仿佛破茧而出的蝶蛹一样,突破了主题与变奏形式的最后一点残存束缚,将一个相当于全曲三分之一容量的完整乐章巍然屹立在升C大调的等音调——降D大调上(这使得第11练习曲的结束主和弦自然地成为终曲的开始属和弦)。这个根据当时流行的马施内歌剧主题创作的进行曲就素材而言和主题并无联系(尽管主题下行动机偶尔闪现),但在情绪上却是对主题形象的升华:这种音乐内容上的提升并非音乐形式逻辑的客观要求,而是建立在高度主观性的浪漫主义情感美学观念之上。

[谱例18:《交响练习曲》终曲1-10小节]

终曲的结构是具有回旋曲色彩的自由曲式(若将“B、C、D”视作一个整体则为三部-五部曲式[48]),调性转换频繁而复杂:

A B C D A B C D A + Coda

a+a1 b+b1+连接 展开 展开+连接 a+a1 b+b1+连接 展开 展开+连接 a+a1+展开

1-16 17-32-36 37-49 50-71-81 82-97 98-109-117 118-129 131-153-162 163-173-195

Db Ab eb-Eb- c-f-Eb-Ab Ab- Db Db Gb Db Ab- Gb Db-Ab- Db

在这一结构中具有回旋曲主部色彩的“A”部分的构成酷似再现单二部的主题(见例17),尽管没有动机素材上的关联,但起承转合的四句体仍然与主题隐然相对,只是用凯旋式的胜利歌调将葬礼情绪置换出来,这种略显浮浅的处理似乎预示着悲伤已经为欢乐所替代。音乐宽广的分解三和弦音型在此表现了“健康的、快乐的和面向未来的因素。......描绘满怀胜利的信心。”[49]

“B”部分带有休止符和附点节奏的同音反复音型(变化反复时转变为带附点的音阶进行)伴随着单调的纵马驰骋般的旋律(在降D大调的属调上),与A形成对比。经过四小节加厚的连接段,进入展开性的“C”部分,其发展的素材来自“B”的节奏音型,经过迅速转调的一系列模进、缩减,进入第二个展开性段落“D”。这一部分的调性相对稳定(有Ab持续音和降D调性支持),而展开的主要素材来自弗里肯主题的四音下行动机:

[谱例19:《交响练习曲》终曲49-62小节]

轮流出现在外声部和内声部的四音动机在这里完全被斗志昂扬、勇往无前的情绪所包裹,其悲剧性的幽怨色彩被一扫而空,这再一次形象地表明作品音乐形象的重大转变,开始创作《交响练习曲》时的伤感情绪被胜利的激情所取代,并且不可置疑。

以上四个段落被几乎原样再现(小节数完全相同),只是在调性上有所改变(往下属方向发展,且复杂程度减弱)。在A最后一次出现的结束处(175小节),出现了意想不到的降B大调的属和弦,这赋予尾声极大的推动力,后者以“A”的节奏音型为主要素材,最终将整部作品定格在了辉煌的胜利之巅。

[谱例20:《交响练习曲》终曲175-179小节]

具有“弗罗伦斯坦”性格的终曲和它之前的一系列练习曲(包括主题的变奏)构成了器乐形式语言的深刻对立;在内容上也体现出和悲剧性基调的巨大矛盾;但这种手法却符合作曲家舒曼的创作意图和对作品的“立意”。如何这种形式与内容之间以及其各自内部的对立与矛盾,是我们进一步解读《交响练习曲》的历史文化内涵,进而探索其背后所折射的时代性因素,并最终从音乐史的角度对这一作品进行评价的重要途径。

3.从古典器乐作品的立场看作品中存在的内容(形象、情感)与形式(体裁、曲式)之间的重大矛盾——对作品的评价的二分性

如前所述,《交响练习曲》并非一部在短时间内一挥而就的形式单纯的作品,而是经历了漫长而艰难的创作过程(其间也伴随了作曲家个人生活道路与情感世界的变迁)而形成的“复杂的体裁混合物”[50]。在这一过程中,舒曼对作品的原初设想似乎发生了某种改变,这不仅体现在作品的题名一再改换的史实,也从我们对作品本身形式特征与形象塑造的解读中明确显现。[51]但1837年最终定型的《交响练习曲》并未得到作曲家本人完全地认可,似乎作品中的矛盾与冲突(尤其是音乐形式上的)并未得到真正的解决(从作曲家1852年的修订版以及身后出现的几个版本都可以得到证实)。《交响练习曲》既不是成熟的具有明确浪漫主义内容与形式特征的标题钢琴套曲(像这一时期创作的《蝴蝶》、《大卫同盟舞曲》、《狂欢节》等),也不属于为锻炼对古典器乐形式的把握而写的严谨的习作(如同他的两首奏鸣曲),而是一部试图将具有鲜明时代性特征的音乐内涵与无标题的纯器乐形式通过作曲家的个性化创造相融合的惨淡经营之作。

从18世纪中叶以降已经取得重大成就并且在很大程度上成为19世纪作曲家创作基础的古典主义器乐体裁与形式的角度视之,《交响练习曲》实际上涉及了三种截然不同的体裁性格:即静态的主题与变奏;动态的奏鸣/交响套曲;以及属于特性曲范畴的注重技巧性的练习曲。前两者是各部分都具有明确的素材与表情关联的大型器乐套曲,后者却是趋于独立的小型器乐形式。显然,作曲家最终的个人艺匠(至少在1836年之后)在于:将三者的形式特征及体裁性予以完美融合,并赋予其统一的音乐形象塑造过程与情感发展线索,使之既具有严格的纯器乐形式,又能表现其高度个性化但亦符合时代普遍心理的音乐观念。[52]的确,这三种器乐体裁的特性在作品的各部分中都有不同程度的体现(就细部而言甚至是十分成功的,见前述分析)。

然而,就作品整体的形式特征与情绪的有机发展而言,无论以古典主义器乐体裁或浪漫主义音乐形象的标准衡量,作曲家的创作意图并未得到真正地实现:“在使他极力保持并努力模仿的古典形式土崩瓦解这一点上,没有人比他本人做得更多。……舒曼风格的耽情本性(obsessional nature)最终造成了传统形式与乐思之间的持续分离,”[53]即便他在这种分离之外创造了无比美妙的动人效果。

首先,从变奏曲的角度视之,《交响练习曲》的某些部分已经大大突破了18世纪装饰变奏曲的形式要求,达到了“自由变奏”或“性格变奏”的程度[54],虽然“性格变奏”作为一种创作手法并不必然意味着生成浪漫主义的情感内涵,但却可能在特定技术条件下(例如主题性格的选取、变奏曲的整体结构以及具体变奏中音乐语汇的处理)更自然地与音乐形象的贯穿发展相联系,并使各练习曲在情绪上和主题与终曲发生关系,从而造成标题性的效果;而其中第3和第9练习曲连作曲家本人也不将其视作主题的变奏,“弗里肯主题”不再是音乐形式的素材基础,而被视为音乐内容的某种“情感性主题”,即“标题性”的题材与母题(也只有在这一意义上,才能解释练习3、9与终曲存在的合理性),在这方面《交响练习曲》体现出浪漫主义艺术家将内容性要素形式化的诉求。但如果我们将《交响练习曲》视作勃拉姆斯“幻想性变奏”的先驱,而从浪漫主义音乐的形式特征予以评估的话,作品又存在明显的古典遗迹:尽管展开性的手法在作品中普遍存在,但装饰性变奏的痕迹仍然大量存在;对主题的发展(尤其是运用对位技术)并不充分;更重要的是作品中大量运用的织体化手法使展开技术大大受到限制,尽管这是为了求得某一分曲内音乐形象的明确统一性(来自艺术歌曲和特性小品),但却使纯器乐形式本身所具备的张力大为削弱 。

其次,从奏鸣/交响套曲的层面来看,作品中一再出现的模仿乐队音色的效果和局部的对比、展开技法(尤其在第3、第9练习曲和终曲以及结构有所扩充的几首变奏中)表明了作曲家对于这一体裁的理解继承了贝多芬中期创作的风格,即致力于表现具有尖锐戏剧冲突和形象对比的音乐内涵。然而,除去局部的精彩创造之外,《交响练习曲》明显缺乏古典奏鸣/交响套曲的整体结构力以及由音乐形式本身所造成的戏剧冲突,这一方面是由于作品特异的结构所致,另一方面也暴露出这一时期的舒曼对古典奏鸣曲形式的核心技巧的生疏。作品中尽管随处可见对位手法的痕迹,但其运用却较为粗糙,大多追求表面效果。而在规模庞大、蕴藏无限潜力的终曲中,华丽的演奏技巧掩盖了乐思的贫乏和发展手法的单调,通过等音转调实现调性统一和小调式向大调式的演变的手法显得拙劣而仓促。明显的标题性倾向则削弱了古典奏鸣曲所必须具有的抽象、凝练意味。[55]对于如何以钢琴音色表现乐队效果的尝试则逊色于与《交响练习曲》同时产生的《F小调奏鸣曲》。

至于作曲家最后为作品确定的“练习曲”这一体裁,显然出于对变奏曲与奏鸣/交响套曲不能兼得的某种折中。作品确实体现出了极为精湛的钢琴炫技元素,其织体化的手法也与练习曲的体裁性相符合,但就练习曲的角度视之,这实在太富于实验性:作曲家的整体性意图从头到尾贯穿始终,造成某种“性格练习曲”(étude charactéristique)的效果[56],而这种整体性和练习曲的形式特征其实并无关联(并且这些“练习曲”实际上是不能脱离套曲而独立存在的),这最终造成了作品“混成性”的体裁特征。倘若站在古典器乐创作的视角观之:《交响练习曲》是混杂了非变奏成分和奏鸣性色彩的变奏曲;是夹杂着变奏主题和附加终曲的十一首练习曲;是有着一定戏剧性冲突和形象发展、但却体现着强烈的标题性倾向的奏鸣套曲。

那么,如果我们跳出音乐形式的“狭隘”视角(尽管这种观念在舒曼的时代是客观存在而对舒曼本人影响巨大的),完全在浪漫主义文艺思潮的时代性要求及其在音乐中的体现为出发点,又该如何评价这部作品及其所存在的形式与内容的矛盾呢?

如果环顾舒曼所处的历史语境,毋庸置疑,其创造性与革新性是大大超出了同时代人。我们不会否认舒伯特和门德尔松在浪漫主义音乐史前期的重要地位,但他们的创作却能将古典器乐形式与时代性内容不漏痕迹地加以综合,而未曾面临舒曼这样两难的境地。换言之,在1830年代,要表现不同于18世纪的情感内涵,大可不必像《交响练习曲》这样大费周章;而且,作品尽管从内容性上以强烈的主观意识表现了从葬礼进行曲向凯旋进行曲的情绪转变以及“弗罗伦斯坦”和“优锡比乌斯”的对立性格,但这种转变与对比在很大程度上是较为表面化的,缺乏建立在音乐形式逻辑上的必然性(尤其是华丽而热情的终曲的出现更像是标题性套曲的手法),其整体形象塑造在完整性和说服力上甚至远远不如某些浪漫主义晚期的作品,[57]也不如舒曼本人最成功的标题钢琴套曲,作曲家本人对此似无异议。

据此,能否认为《交响练习曲》是一部失败之作或是没有什么价值的试验性习作?能否将作曲家个人创作技巧的不成熟作为解释作品存在的矛盾与对立(这一矛盾与对立是作曲家意图加以解决但却未能如愿的)的唯一或者主要原因呢?

我们可以先来读一段舒曼自己在1838年4月所写的文字:[58]

“我被世界上所发生的一切事情所震动,我用自己的观点将所有的事情想一遍,政治、文学和人民,于是我渴望表达我的感受,在音乐中我为它们找到了表达途径。这就是为什么我的乐曲难以理解,因为它们是与各种不同的爱好联系在一起,有时很惹人注目,因为所有不平常的事情都使我感动,并驱使我在音乐中表达出来。这就是为什么令我满意的(现代)乐曲太少了,因为,除了在结构上的缺点外,它们还论述最低品味的音乐情操和陈词滥调的感情迸发。”

显然,作为有着很高的艺术鉴赏力和敏锐的时代观察力的艺术家,舒曼将音乐形式的创新同对社会现实的主观感受的积极表现有意识地联系在一起,这是他不同于大多数同时代作曲家之处(后者往往是敏感然而被动地在作品中反映时代特性),也是我们进一步了解《交响练习曲》这一并不完美但却极为动人的伟大作品的基础。

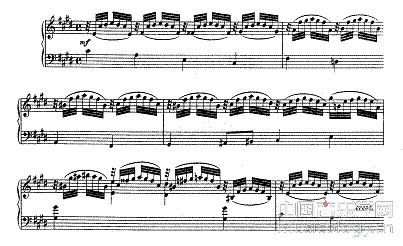

我们必须注意到,此时的舒曼尽管远不是“从宙斯头上跳出来全副武装的雅典娜”,但他并非完全没有使《交响练习曲》成为一部在形式上更为老练、情感上更加圆熟的作品的能力。从五个最后被摒弃的变奏中可以感受到这种形式与情感的“完美”表现,其中有对葬礼主题的伤感本质的尽情挥洒:

[谱例21:《交响练习曲》补充变奏1,1-4小节]

也有独具匠心的形象塑造,将葬礼主题被巧妙地摹绘为心潮起伏之态:

[谱例22:《交响练习曲》补充变奏2,5-8小节]

也不乏波澜起伏、让人想起作曲家最优秀的艺术歌曲意境的情景:

[谱例23:《交响练习曲》补充变奏3,17-24小节]

某些细部的雕饰并不逊色于他晚期最优美凝炼的小品(譬如《森林场景》,作品82,1849年):

[谱例24:《交响练习曲》补充变奏4,11-21小节]

而始终与葬礼主题保持着明确的素材关联和一致情绪,亦不乏天才地发挥:

[谱例25:《交响练习曲》补充变奏5,1-8小节]

很难想象,如果最终出现在1837年《交响练习曲》定本中的是这五个变奏,而不是我们现今所面对的练习3、9与终曲,那么尽管作品在技巧上的不足依然存在,但其形式与形象无疑会更加完整、甚至更能打动某些布尔乔亚阶层的听众,但这必将违背作曲家“将变奏曲体裁从资产阶级客厅所强加给它的习惯中解放出来”[59]的终极意图,也无疑将削弱作品在特定历史文化语境中可能具有的重大意义。

因而,对《交响练习曲》的理解必须置于宏大的音乐文化史和社会文化史背景中,结合1830年代中期德国音乐创作倾向与这一时期德国的整体艺术思潮的动向加以判断,才可能真正认识到这部“失败而动人的创新之作”在音乐史上应有的地位。

就较为微观而具体的层面而言,舒曼在1835年前后的创作中有意识地对既有的古典器乐形式进行改造,并使之成为能够抒发激进的浪漫主义音乐家内心诉求的新型体裁的动机是十分明显的:一方面,他十分重视古典奏鸣曲、变奏曲、四重奏、赋格这样的遗产(甚至超过了对自己擅长的标题小品的重视)[60],另一方面,敏锐地艺术触角使他意识到,这些上个世纪的形式发展到今天已经和他的生活发生了巨大的矛盾,正如他在1835年《新音乐杂志》的第一期上所写到的:[61]

“在短时期的工作中,我们积累了经验。首先是确定我们的想法。它很简单:深刻反省古典时代和古典时代作品,引起人们的关注,使新的艺术美可以直接从根源上强壮起来,然后,反对作为非艺术的近期历史,它的意图在于提高外在技术,最终有助于加快一个新的诗意时期的准备”。

很明显,在作曲家和艺术评论家舒曼看来,他所处的时期,是一个位于“过去的‘古典时期’[按:指贝多芬的时代]和一个还未到来的‘浪漫主义时期’之间不幸的中间阶段”,而必须反对的当代艺术是“根据不存在的、早期的标准和根据未来的,还不存在的标准来衡量都是浅薄、混乱和无价值的”[62]。据此,我们可以理解他为什么要努力地追求贝多芬的传统,但却反对那些比他更娴熟地掌握了贝多芬的技术、然而却失去了“古典精神”的同时代人(例如迈耶贝尔)。因而,即便不如他所嫉妒的门德尔松,舒曼也并非真正缺乏重复既有形式的能力(五个补充变奏是明证),而是苦于无法将变奏曲(或奏鸣曲)体裁按照浪漫主义者的观念加以运用并创造出具有强有力的时代精神的杰作(这在1837年版的《交响练习曲》中都得到了集中体现)。他意识到了风骚的主流,并力图在作品中进行试验,尽管从技术层面上看,他在《交响练习曲》中选择了一条“吃力不讨好”的路子,而他面对大型纯音乐作品确实无法像在标题作品和声乐套曲中那样游刃有余。

然而,如果我们仅就音乐风格的衍化来解释《交响练习曲》中的矛盾性并试图以此对其形式上存在的缺陷加以“缓颊”,也会陷入到新的困惑境地。毕竟,在舒曼之前有贝多芬,在他之后则有勃拉姆斯,就连舒曼自己的风格和艺术观念在此后亦有了很大变化(从个人风格的发展来看,《交响练习曲》就如同贝多芬维也纳初期的交响曲和奏鸣曲与勃拉姆斯1850年代的钢琴奏鸣曲和叙事曲那样具有明显的早年色彩)——《交响练习曲》的意义决不止于其坚定的实验性;我们还必须进一步联系特定的时代因素来分析这一作品呈现特殊性的深刻背景,要将作品中透露出的对现状(而非理想化的传统)——无论是艺术界和音乐界的现状,还是德国乃至欧洲的社会现状——的无意识地反抗与破坏(这促使作曲家放弃了作品可能具有的、更为“完美”的形式)与作曲家积极坚决然而模糊的社会观念与意识形态相联系,从而在历史环境的观照中体认其矛盾与对立无法解决的必然性以及舒曼所宣称的“新的诗意时期”的社会现实意义。

三.舒曼的创作中呈现古典形式与时代内容的矛盾的必然性分析

正如舒曼在论及到他的另一部基于古典形式的大型钢琴作品《升F小调钢琴奏鸣曲》(作品11)所言:“一言以蔽之,1840年的奏鸣曲风格和1790年必定不同,因为对于形式和内容的要求已经大相径庭了。”[63]从某种意义上讲,《交响练习曲》中所体现出的浪漫主义音乐家意欲突破古典器乐形式(但又不同程度地依赖于这一形式)来表现个性化和时代性的音乐内容的努力并非仅见,而是在与舒曼同时期的一些重要作曲家的创作中都有所体现。[64]在这一点上,19世纪上半叶的重要的浪漫主义音乐家都力图改造古典器乐形式以适宜于崭新的时代性内容的表达(这与其他艺术门类并无二致[65])。但就德国浪漫主义音乐思潮的代言人舒曼而言,其面对这种矛盾的态度是耐人寻味的。舒曼曾如是评价另一部气质上和《交响练习曲》十分接近的钢琴作品——肖邦的《降B小调奏鸣曲》:[66]

“……尽管这首乐曲有这末多不协和音,它毕竟还是有许多优美悦耳的地方,至于它误称为奏鸣曲——(实际上它最接近于随想曲)如果不是出于粗心大意,那就是为了如下原因:作曲家认为他者四个最奇异的宠儿如果分散开来有许多地方都去不了,因此他把它们结合在一起,并加上奏鸣曲的名称,希望这一依赖,就可以使它们广泛流传了。请你们想象一下吧,比如说,某位乡老孤陋寡闻的音乐学究来到这个音乐中心都市,打算购买一些乐谱。人家向他推荐了一些新作品,他连看也不顾看;最后狡猾的店员向他推荐一首‘奏鸣曲’。这位买主才欣喜若狂地高喊,‘这才象话!这才是美好的往昔的真正音乐。’于是这首奏鸣曲被他买下来了,他回到家里,立刻就向买来的乐谱猛扑过去。但是我可以肯定的说一句,我们的音乐学究费尽气力。弹完了第一页,便会呼唤所有的音乐圣人,来证明这种奏鸣曲风格完全是亵渎神明的。但是,肖邦却达到了自己的目的了。这本乐谱已经摆在音乐学究的家里了,而且谁知道呢?也许过了许多年,这个人家出了个比较带有浪漫气息的子弟,他找到了这首奏鸣曲,掸掉上面的灰尘,把它弹完,并且暗自忖度:‘也许作曲者并没有什么不对的地方吧。’这句话,已足以表示这篇评论的一半意思了。肖邦已经不再写出可以在别人乐曲里找到的东西了。他忠实于自己的风格,而且他这样做是完全有根据的。”

真是妙文!如果《降B小调奏鸣曲》是对奏鸣曲风格的“亵渎”,那么《交响练习曲》又该是对怎样的风格(如果不是变奏曲、奏鸣曲加上练习曲!)的冒犯呢? 结合前述作曲家本人对《交响练习曲》的冷漠,可以肯定,舒曼也以同样的观念看待他的这部“宠儿”:“练习曲不可能赢得更多的听众,舒曼很清楚这一点,劝阻克拉拉不要公开演奏,就连能体现高超技巧的第3、5、6、9号变奏也不可能赢得掌声欢呼,而只能昙花一现。”[67]。这一态度对于我们理解当时德国浪漫主义的艺术观念极为重要。有趣的是,舒曼已经预见到了后世的崇拜者会认为“作曲家并没有什么不对的地方”而忽略作品中的这种深刻矛盾,甚而将其视为一种创新与经典。[68]《交响练习曲》就形式而言,并非纯粹艺术史风格意义上的经典,但这种缺陷的造成(如前所述)完全是作曲家努力而无法改变的结果。由此,这一作品所呈现的古典形式与时代内容的矛盾是由有某种艺术家无法回避而无力解决的必然性原因造成的。此种必然性的意义实际已超出艺术形式与风格演进之外,当从作品所产生的社会文化背景中予以探求。

1.19世纪初德国形势对小资产阶级出身的艺术家创作观念的影响

法国大革命对于大部分为封建诸侯统治德意志各邦发生了深刻而巨大的影响。如果说,1789年-1793年间轰轰烈烈的群众运动与反封建斗争在精神上赢得了饱受启蒙运动影响和狂飚突进运动感召的德国知识分子(如费希特、康德、黑格尔、歌德等人在这一时期都有拥护革命的倾向),那么伴随拿破仑战争的法国对外扩张则真正触及了封建德国的基础:“拿破仑对大部分德国的占领促进了德国资产阶级的发展。拿破仑谋求限制德国封建领主的权利和特权;他使农民减轻了封建负担,并宣告了资产阶级的自由。”[69]拿破仑战争在一定程度上瓦解了封建制度,促进了资本主义经济的发展,提高了资产阶级的社会地位。[70]但相对于法国和英国,德意志诸国的封建残余仍然十分严重,农业人口仍占全部人口的大多数,并且由于自中世纪以来分裂割据的局面没有改变,各地区发展的不平衡性进一步加剧。

在19世纪的最初三十年,随着拿破仑的失败与神圣同盟的建立,奥地利和普鲁士政府对各种革命思想与行为的镇压使德国陷入反动气氛。由三十几个邦国组成的德意志联盟被海涅称为“一个冬天的童话”。18世纪的精神遗产被作为君主政体的官方思想体系加以维护。封建主义的衰落和资本主义的上升呈现出奇怪的融合的态势。德国资本主义生产方式的发展主要依赖于由贵族转化而来的容克地主和大量小资产阶级,后者也是18世纪中叶以来绝大多数德国知识分子和艺术家——也包括除门德尔松之外的大多数浪漫主义德国音乐家——所产生的那个阶级。

和法国、英国的资产阶级相比,德国小布尔乔亚阶层具有先天的软弱性和妥协性,这种性格在很大程度上与德国浪漫主义多愁善感的特质交融并生。“虽然小资产阶级的利益在要求消灭封建主义方面并不比资产阶级的利益少一些,但由于历史的原因,小资产阶级表现出来的一系列特性既没有给这个阶级带来荣誉,也没有给德国带来幸福。”[71]而这系列的特性——即恩格斯所指出的“胆怯、狭隘、束手无策、毫无首创能力”——影响了大多数德国知识分子对待革命的态度:心向往之却力不从心,这体现在他们对待法国大革命的矛盾态度以及对待1830年法国革命、1848年欧洲革命以及19世纪后半叶风起云涌的社会主义运动的两难心态。[72]当革命运动方兴未艾之际,出于反对封建势力和大资产阶级的要求,他们一般对社会变革持赞许的态度,而一旦当改革行将诉诸暴力,威胁到小资产阶级自身的利益时,他们就会毫不犹豫地站在革命的对立面。[73]

这种社会观念反映在艺术上,构成了德国浪漫主义音乐家对待传统和现状的两面性。对于他们而言,浪漫主义是一个既积极又消极、既革命又保守的混成体。一方面,他们坚持18世纪晚期以来的古典主义音乐所取得的伟大成就,反对脱离古典传统的创新,但对古典主义音乐所服务的对象——贵族阶层及其文化(这在19世纪初的欧洲文艺界仍然影响巨大)持激烈批判态度;另一方面,他们坚持法国大革命所传承、为贝多芬所发扬的个性化理想,对现实中弥漫的反动保守之风和毫无个性之处极为反感(这甚至波及到古典主义音乐中的理性主义成分),但当艺术创作有可能脱离小资产阶级听众所能接受的范围(无论在形式上或是内容上),他们就将偃旗息鼓。[74]而从历史发展过程来看,在1848年欧洲革命之前的德国浪漫主义音乐中所表现出的创作倾向基本是积极进取和渴望变革的(这一时期的德国资产阶级基本上仍处于上升的阶段)[75],舒伯特、韦伯、舒曼以及这一时期的瓦格纳(包括大资产阶级出身的门德尔松)都对浪漫主义运动的反对者(这些人常常是封建贵族的余孽和受其影响的市民阶级,舒曼常常把他们斥为“市侩”、“庸人”和“懒汉”)不屑一顾。他们“都感到这是一场伟大的运动。大家都对未来怀有希望。”[76]尽管这是一种模糊的希望;而面对希望时的变革理想都形象地体现在他们重要的作品中,有如舒伯特的《天鹅之歌》、韦伯的《自由射手》、门德尔松的标题交响曲、瓦格纳的《黎恩济》以及舒曼的《交响练习曲》。

2. 《交响练习曲》中的矛盾性对这种关系的曲折反映

在经过我们之前的分析后,《交响练习曲》中所包含的形式与内容的矛盾以及形式本身的“缺陷”已经呈现。那么这种矛盾性又如何为我们理解19世纪上半叶德国社会形势、文艺思潮与浪漫主义音乐的关系提供助益呢?作为一部无标题的纯器乐作品,舒曼的创作意图在于“将变奏曲体裁从资产阶级客厅所强加给它的习惯中解放出来”。那么这里所指的“资产阶级客厅”究竟是一种什么样的音乐文化氛围呢?我们可以读一段舒曼的精神导师、E.T.A.霍夫曼的描述:[77]

“[……]这时候,戈特利布打开了三角钢琴,谱架上放着大家熟悉的乐谱。从牌桌上传来了慈祥的妈妈的声音:‘那么,唱吧,我的孩子!’这是我这个角色出场的暗示;我站在钢琴旁边,勒德莱茵家的两位小姐得意洋洋地被引向钢琴……这两位小姐的才华事实上并不是最差的。……当在歌唱之际。财务顾问夫人埃贝施泰因通过咳嗽清喉和恰到好处的红嘴唇和轻声和唱使大家知道:我也在唱。娜纳特小姐说:‘亲爱的财务顾问夫人,现在也该你让我们听听你美妙的歌声了。’于是产生了一阵新的乱哄哄的声浪。‘她感冒了’——‘她背不出来’……

“财务顾问夫人终于感动了,做了‘充满杂音的表演’,她这样一来引起了其他参加社交活动的人‘在音乐方面的过分行为’。这就给打牌的人制造了麻烦,牌桌上大声的说话同音乐表演交织在一起,[……]这时,男爵朝我走来,对我说:‘喔,最可敬的乐队队长先生,您完全应当做出色的即兴演奏;喔,您给我们演奏一曲吧!只要一小段就行了!我请求您’我感到非常狼狈,我的幻想在今天似乎已经完全消失了;正当我们在谈论这件事的时候,一个穿着两件背心的形象时髦的恶棍在隔壁房间我的帽子下面发现了巴赫的变奏曲……并且坚持要我演奏这些乐曲。我拒绝了,于是他们就都向我进攻。之后我想,就让你们沉闷地听吧,我开始弹奏这些乐曲。当弹到变奏曲之3时,许多女士都离去了,接着,那些留短卷发的人也走了。勒德莱茵家的两位小姐碍于老师在演奏,所以不无痛苦地忍受到了第12变奏。弹到第15时,那位穿两件背心的先生也逃之夭夭了。男爵完全出于过分的礼貌一直陪我弹到第30,他一个劲儿地喝干了戈特利布为我放在钢琴上的许多混合饮料。我本该幸运地结束演奏,但是这支变奏曲第30的主题硬使我不可抑制地继续弹下去…….结果出现了这样的情况:只有我一个人单独坐在那里弹我的塞巴斯蒂安·巴赫。”

这大约正是舒曼那个时代“资产阶级客厅”音乐表演的实际状况![78]显然,舒曼的作品不是为这样的环境而创作的(他曾经宣称“音乐绝不是供人娱乐,供人在茶余饭后消愁解闷的东西。它必须是一种更高尚的东西。”[79])。在他看来,此时的德国音乐界“实在难以让人告慰”,因为贝多芬、舒伯特和韦伯这样较为革新的“古典主义者”已经下世,而罗西尼和某些更加“古典”的二流钢琴家却在把持乐坛![80]在此背景下,如果采用刻板严整的变奏曲形式显然不可能造成理想的艺术效果,必须有新的形象的加入,必须有戏剧性因素与鲜明的艺术形象的塑造!在他看来,当时的变奏曲已成为不可救药的老生常谈和枯燥乏味(他经常对这些没有内涵的作品口诛笔伐)。[81]

他“反对采用流行曲调做主题,尤其‘那些意大利歌剧中的陈词滥调’,因为最优秀的套曲必须拥有打上作曲家个人印记的主题,反对空洞的炫技和沙龙变奏曲的刻板音型”,并认为“变奏曲必须成为以主题为核心的整体……必须为思想、为内在的联系而奋斗,使整体浸润在新鲜的幻想之中” [82]。仅仅恪守既有的形式无法实践具有革命性的观念与创作意图,因为严格的古典形式实际上从文化性上已经失去了进步的资产阶级革命者为了追求变革、注入时代精神所需要的动力与张力,也无法满足浪漫主义音乐家以自我和作品为中心的英雄主义诉求。[83]舒曼曾这样激烈地攻击他那个时代的墨守陈规者:[84]

“你们在乐曲的技巧方面这样殚精竭虑,力求奇巧,何以对乐曲的精神就这样悍然不顾呢?你们挖空心思绞尽脑汁搞这些可怜的声部交织把戏以及错综复杂的和声,凡是不属于你们流派、和你们的风格不合的乐曲,你们就愤怒地群起而攻之。你们拼命攻击‘声音优美的就不会是虚伪的’这个原则,说它是蛊惑人心。但总有一天,这个原则改一种措词变为‘声音不优美的就一定是虚伪的。’那时你们的卡农曲,特别是倒转卡农曲,可就要倒霉了。”

如果我们认为舒曼在创作《交响练习曲》的艰难过程中,已经明确意识到了这种“流俗”加之于音乐作品的“陈腐”观念,并力图通过对古典形式的突破(而非抛弃)——尽管是在古典形式的基础之上——来展现“乐曲的精神”,那我们实际已经触及了作品的“立意”问题。[85]根据前述对《交响练习曲》的分析,作品存在的内容(形象、情感)与形式(体裁、曲式)之间的重大矛盾显然是舒曼对于作品的这一“立意”所造成的,作品中基本音乐形象在套曲式的结构中逐步地不断发展,并实现从葬礼进行曲逐渐发展为胜利进行曲,在静态的主题与变奏框架之中加入奏曲性的戏剧性因素,都是这一立意的具象反映。但这种手法与舒曼主观上对古典器乐形式的尊重(也可以说是一种依赖)发生了深刻矛盾,并无法像在标题小品或特性小品中那样顺利地解决。造成这一矛盾的原因,除了作曲家在这一时期创作技巧上的局限外,更深层次的原因在于:这种对于古典器乐形式的尊崇使得他本人陷入到作品的情感内涵与固有形式冲突的无法解释的困惑之中,从而造成了他对于这一作品既煞费苦心又十分不满的矛盾态度。显然,舒曼在观念与技术上都无法将18世纪古典主义器乐作品所体现的与浪漫主义音乐文化相异的特质和这一音乐传统在创作上的典范地位区分开来:一旦他亦步亦趋地模仿古典形式,就将陷入资产阶级客厅的束缚;而大胆的创新与突破又将呈现出肖邦《降B小调奏鸣曲》那样的无法以古典形式眼光评判的艺术效果。[86](在此,他想做一个贝多芬式的古典主义者,而不是罗西尼式的。)这不同于舒曼在特性小品、标题小品和艺术歌曲中全无顾忌的创造(因为这些体裁起源于浪漫主义文学,是19世纪特有的,而不同于18世纪渊源的古典形式),贝多芬的目光似乎时时注视着他——狂放的革命精神与严谨的古典形式很难在《交响练习曲》中达到完美的平衡,而小布尔乔亚天生的妥协性使得他对这种平衡孜孜以求、不能释怀。[87]

3. 古典形式与时代精神的矛盾在19世纪后半叶德国浪漫主义音乐中的发展及其解决

“舒曼是十九世纪上半叶德国音乐文化史上最突出的人物。在他的生活和艺术创造上,深刻地反映出德国浪漫主义的优点和弱点。1848年3月革命前,作为资产阶级知识分子的社会意识形态的浪漫主义的文艺思想,在舒曼的评论和创作中,表现得特别明显。”[88]

如果联系作曲家面对传统与革命的矛盾态度,便可以诠释出以舒曼为代表的这一代浪漫主义音乐家在处理古典器乐形式和个性化内容(这种内容对浪漫主义者来说不仅是重要的,而且是必须的)的疑惑,进而对《交响练习曲》所潜藏的重大风格内涵与文化背景有所体认。那么,从音乐史的演进来看,作品的矛盾性又是如何在19世纪后半叶德国浪漫主义音乐中的继续发展并得到解决的呢?这又需要从风格与文化两个层面来加以审视。

首先,就创作手法和风格演化视之,舒曼在《交响练习曲》中已经触及到了将从古典变奏曲衍化而来的自由变奏(或性格变奏)和19世纪之初的时代精神与浪漫主义音乐内涵相结合的问题 (这是贝多芬晚期的创作中所未曾涉及的)。作为“性格变奏曲最早的范例”之一[89],舒曼在此显然已经有意识地要将奏鸣套曲、标题套曲乃至交响曲的思维融入到变奏曲中,这种大胆的实验无疑突破了既有的套路,构成了变奏曲体裁的质变,从这一意义上确乎脱离了“资产阶级客厅”(实际上是贵族阶层与资产阶级暴发户混合)的意味,造成了无可质疑的真正的浪漫主义美学情趣。然而,相对于他之后更为成熟地运用浪漫主义器乐语汇的范例,这一作品显然还有意无意地拘泥于18世纪的形式原则。从主题的选取上看,《交响练习曲》依赖的“弗里肯主题”是方整、如歌的曲调,而不同于在勃拉姆斯最为出色的“幻想性变奏”(或“展开式变奏”)作品——如后者的《原创主题变奏曲》(作品21之1)、《亨德尔主题变奏曲》(作品24)等——中所打造的以音程为单位、具有强烈节奏特征的动机式“主题”[90];此外,由于结构、和声手法与对位技术方面的原因,变奏性与奏鸣性并没有很好地取得有机联系(远不如李斯特在交响诗中运用循环曲式所造成的水乳交融的效果),在作品反复呈现的织体性手法则更多地预示了1840年艺术歌曲的某些特征。但我们不能忘记,19世纪后半叶德奥音乐家的实践在很大程度上是由舒曼开启的,而在1830年代,古典形式的影响还是十分重大的客观事实。应该说,是舒曼提出了古典器乐体裁与浪漫主义内容相结合的历史命题,并通过《交响练习曲》等作品开拓具有鲜明时代性特征的创作语汇,从而为勃拉姆斯和李斯特(乃至瓦格纳、马勒和理查德·施特劳斯)更成熟的创造奠定了基础。

其次,从《交响练习曲》所具有的历史文化因素及其可能表达的、具有普遍性的内心状况而论,这种作品中为作曲家所意识到的形式与内容的矛盾与对立,也代表了1830年代的德国浪漫主义艺术家面对传统与现代所持有的既希望革新、又不愿与过去彻底决裂的诉求。结合这一时期德国知识分子乃至德国资产阶级在民主主义革命并未成功、反封建主义的任务并未达成之际表现出的积极进取的愿望(最终在1848年欧洲革命中得到了体现),可以更加明确地体认到舒曼的这一作品中表现出的青春热力与战斗精神(尤其是通过葬礼向凯旋的情绪转变),尽管包括他在内的这一代知识分子也许只是模糊地期待变革、渴望在德国实现法国大革命的理想、消灭这个充满分裂、压迫与庸俗的“冬天般的童话”,而并不知道应该如何去做、能够做成什么——这是一个更重大的、更为深刻而迷人的命题。经历1848年革命失败后的德国知识分子无疑更加清楚地知道了这个问题的答案:以卡尔·马克思和弗利德里希·恩格斯为代表的少数人投身于无产阶级的解放和社产主义运动;而大多数人则以实现德国统一为最现实的目标——尽管这一伟大成就是通过军事封建色彩浓厚的普鲁士容克地主而取得的。19世纪后半叶的德国浪漫主义音乐家——此时的舒曼已经不在人世了——显然属于后一阵营(无论李斯特、勃拉姆斯、布鲁克纳还是曾经投身于革命的瓦格纳),在他们的创作中尽管产生了情绪明确、技巧成熟的浪漫主义杰作(例如显然和德意志第二帝国成立有明确情感关联的勃拉姆斯《C小调第一交响曲》),但革命性的不断丧失、妥协性的日趋加强(尤其如瓦格纳的《帕西法尔》和布鲁克纳的《第四交响曲》中)也深刻影响着这一时期的德奥音乐文化。音乐家逐渐脱离了轰轰烈烈的革命运动,高昂激烈的情怀与勇往直前的斗志被深沉细腻的内心表达、逼真的细节描绘以及纷繁复杂而神经质的梦境所取代,直至一战的炮声敲碎浪漫主义者多愁善感的天堂。当我们经历了世纪末华丽精细而绝望无助的创造后,再返观1830年代的舒曼和他的《交响练习曲》,是否可以从略显粗糙稚嫩的笔法间窥见那风起云涌的时代、纯真激越的理想?